Dans Perdu ma langue, l’autrice Daisy Bolter et l’illustratrice Victoria Dorche nous raconte l’histoire de Mabo, enfant de la diaspora indienne (ou tamoul ?), né en France, qui soudainement n’arrive plus à parler sa langue maternelle, le sindar (une langue fictive).

L’album aborde donc la question du bilinguisme sans idéalisme. Ce dernier pour Mabo fait problème : « Ma bouche […] se change en ennemie ». « Où sont donc tous ces mots / Que je savais prononcer ? ». Un problème brutal que l’enfant ne comprend pas et dont d’ailleurs on ne nous donnera pas la clé. La raison de cet implicite est peut-être que les raisons le dépasse Mabo. Le sociologue Abdelmalek Sayad nous rappelle que le « contact » entre deux langues sont rarement harmonieux dans les familles immigrées.

« Tout se passerait comme si cultures et langues en « contact » entraient en communication, de la manière la plus harmonieuse et la plus enrichissante, un peu des unes passant dans les autres […] On ne veut pas comme preuve de la distorsion qu’il y a entre pareille conception « idéaliste » du « contact » entre les cultures et entre les langues et les formes réelles en lesquelles s’actualisent ces « contacts » que ces formes de parler que réalisent en leur sein certaines familles immigrées : expressions mutilées, vides de signification, à la limite signifiants formels sans signifiés leur correspondant, mélange de deux langues en ce qu’elles offrent de moins signifiant […] p51

De ce travail de « démolition » [de la culture d’origine] imposé par la pression de l’immigration, les enfants sont les agents principaux, les auxiliaires les plus actifs en même temps que les premières victimes. […] p56

L’on imagine dans ces conditions combien la précarité et l’incertitude des possibilités d’expression peuvent marquer les sujets et, dans les cas extrêmes, entraîner la restriction de tout leur champ mental ainsi que des mécanismes constitutifs de la pensée. Les comportements linguistiques de cette nature ont aussi leur équivalent dans tous les autres domaines, car c’est le même rapport de force qui informe tous les contacts possibles entre la culture d’origine (dont on ne peut plus parler, dans le cas des immigrés algériens qu’au passé) et la culture française, les positions de l’une à l’égard de de l’autre étant déjà fixées avant et indépendamment de l’immigration.» p53

Abdelmalek Sayad, “La scolarisation des enfants d’immigrés” (1977), L’école et les enfants de l’immigration, Seuil, 2014

Mabo est traversé dans sa « bouche » par ce « rapport de force qui informe tous les contacts possibles entre la culture d’origine […] et la culture française » et dont « les positions de l’une à l’égard de de l’autre étant déjà fixées avant et indépendamment de l’immigration ». D’une certaine manière, Ayoub et Moussa les copains de Mabo n’ont pas tord : « On a compris pourquoi tu n’arrêtes pas de te retourner la tête avec ton sindar. Tu as été ensorcelé. Ma-ra-bou-té ! ». Il y a forme de transcendance de l’histoire – et de ses démons qui travaillent nos mots et nos langues. D’ailleurs, comment ne pas se sentir soi-même démon, coupable car « agent principa[l » de « ce travail de démolition » ? C’est un monstre aux « pattes gluantes et aux ailes poussiéreuses » qui hante Mabo dans ses cauchemars.

Si Mabo ne peut poser des mots sur les causes, il saisit cependant beaucoup d’enjeux de son problème.

« Mes parents ne sont pas d’ici

Mais c’est dans ce pays qu’ils ont fait leur vie

Moi qui ai toujours vécu dans ce quartier

J’ai grandi en parlant sindar et français »

Et puis plus tard :

« Le sindar, c’est pas mon histoire

Ça n’appartient qu’à mes parents, j’ai rien à voir là-dedans »

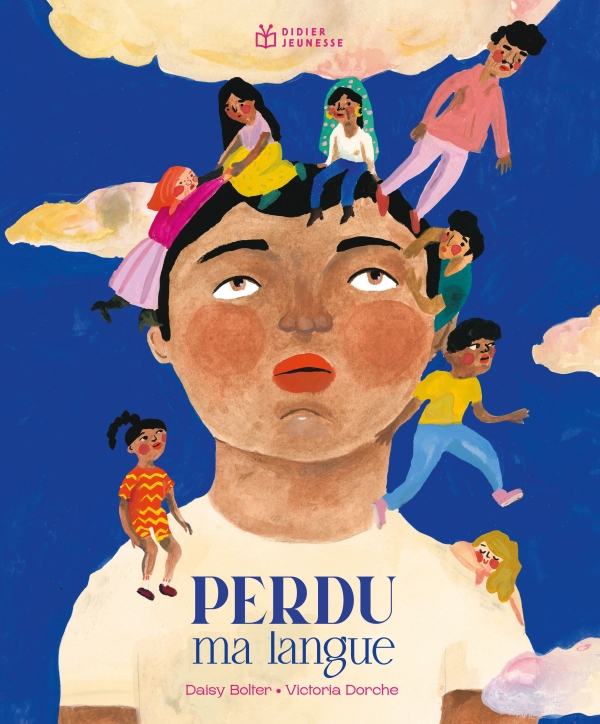

Il est évidemment question d’histoire, d’identité et de filiation. Et cela, Mabo en est parfaitement conscient. Il est d’ailleurs constamment question de liens entre les espaces et les générations – que met d’ailleurs en scène de manière très contemporaine la présence du smartphone qui relie par visio-conférence Mabo à ceux qu’on imagine être ses grands-parents restés au pays, le jour de son anniversaire. Le discours intérieur de Mabo, sa méditation sur sa condition linguistique, s’écrit à la première personne et en vers. Penser la langue et l’identité, a aussi une dimension poétique voire spirituelle – la tête dans les nuages et les yeux vers le ciel comme l’illustre joliment la couverture de l’album.

L’album se termine par une morale assez classique sur la possibilité des identités plurielles. « Certains ont deux jardins, tu peux bien avoir deux langues » explique la mère à son enfant. Puis, Mabo sera invité chez Aïnara qui parle aussi sindar où il et elle vont « mêlé leurs mots ».

Un peu en sindar… et un peu en français

La musique du mélange sourit et tend la main

A ceux dont les oreilles ont oublié la peur

A ceux qui portent en eux et l’ici et l’ailleurs ».

On notera que la narration a repris ici l’idiolecte de Mabo : elle s’écrit en vers et en rime.

Cette morale pourrait être qualifiée en reprenant les mots de Sayad de « conception « idéaliste » du « contact » entre les cultures et entre les langues ». Cependant, l’album porte en lui des pistes qui permettent une dialectique intéressante.

Tout d’abord, l’album a une dimension réaliste. Les couleurs vives des gouaches magnifiques de Victoria Dorche ne gomment pas la réalité sociale de l’endroit où vit Mabo : un quartier populaire et immigré. On reconnaît les épiceries exotiques des quartiers populaires et métissés, leurs taxiphones pour les transfert d’argent et on peut même deviner une librairie. Ses copains sont des enfants de la diaspora africaine. Mabo évolue dans un univers métissé de par son quartier et par l’école, mais l’album montre aussi la dimension communautaire de la vie familiale. Ce n’est pas par le contact avec d’autres langues, avec la “diversité” qu’il renoue avec le sindar – comme dans une mythique babel républicaine – mais bien par des liens communautaires. L’album se réserve donc d’une morale “universaliste” facile : c’est parce que les familles d’Aïnara et de Mabo, toutes les deux appartenant à la même diaspora, deviennent amies que Mabo peut s’ouvrir au métissage et à une forme d’identité plurielle.

D’autre part, Perdu la langue ne cache pas que le bilinguisme fait problème. Il fait violence à l’enfant qui d’ailleurs finit par se battre avec des camarades.

« Le sindar, c’est la langue des gens qui t’aiment, bonhomme. Pourquoi tu te bagarres à cause de lui ? » demande son père.

Violence d’être situé au milieu d’un rapport de force entre deux cultures, mais violence aussi des assignations (« elle parle ta langue », « tu pourras traduire, Mabo ! ») et des dépréciations (« Le sindar c’est moche, est-ce que moi aussi je suis moche ? »). Lors d’un atelier sur l’antiracisme auquel j’ai assisté la semaine dernière, la formatrice disait en paraphrasant Franz Fanon : « Toute violence subie doit devenir un objet de travail ou de lutte pour ne pas se retourner contre soi-même ». Perdu ma langue est l’histoire d’un jeune garçon qui travaille sur cette violence du bilinguisme postcolonial. Ses monologues intérieurs sont la marque d’une réflexion et d’un travail de recherche, tout comme ses dialogues avec ses amis (« Et toi, Moussa, ça t’es déjà arrivé d’oublier ta langue ? ») ou les adultes qui l’entourent. Mabo a une attitude très réflexive :

« Et maintenant, peut-être que dans ma tête il y aura plus d’espace :

Tous les mots seront à la même place

Je parle le français, et c’est bien assez ».

L’illustration qui accompagne les mots précédant est frappante : on voit Mabo de profil et dans sa tête une cartographie des langues. Le français prend toute la place, le sindar est plus petite. Mais dans la tête de Mabo, il y a Mabo lui-même qui pousse de ses mains et ses pieds le sindar pour qu’il prenne moins de place. L’album est l’histoire d’une aventure pédagogique de conscientisation, d’un travail mené par l’enfant lui-même avec l’aide de parents bienveillants.

En ce sens, cet album n’est pas un hymne naïf à un plurilinguisme multiculturel, mais bien une histoire d’émancipation enfantine.

Perdu ma langue, Daisy Bolter et Victoria Dorche, Didier Jeunesse, 2022, album, 14,50€