Note de lecture – Pubère la vie, du Dr Kpote

Une belle découverte grâce à Sébastien, un camarade de Questions de classe(s) ! Et en plein milieu d’une énième et désolante polémique autour de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Présentation

L’auteur, le Dr Kpote (Didier Valentin), intervient depuis 20 ans auprès des jeunes, dans les établissements scolaires, pour parler IST (Infections sexuellement transmissibles), prévention, sexualités, genres et stéréotypes, sans détour ni fausse pudeur, en laissant les questionnements et les doutes s’exprimer, afin d’être au plus près des préoccupations des jeunes.

Ainsi, il explique d’entrée que si au début, ses interventions étaient surtout centrées sur les risques et la prévention, le métier a beaucoup évolué et les questions de genres, d’identités, de pratiques sexuelles se sont invitées et prennent une place importante dans son travail.

Cet ouvrage est très riche et il sera difficile d’en rendre compte. Il constitue de plus une mine de ressources sur différentes thématiques (les règles, la contraception, la culture du viol, etc.) que nous pouvons réutiliser en classe pour informer et lancer les échanges avec les élèves : bande dessinée, planches anatomiques, podcasts, vidéos, etc.

Au détour d’un chapitre, des pratiques pédagogiques intéressantes sont également présentées, fort intéressantes.

Quelques thématiques, donc.

Le travail autour des inégalités de genres est constant, ou bien de manière directe, avec des pratiques pédagogiques préparées en amont, ou bien dans le questionnement et la reprise des interventions des jeunes, parfois déjà pétriEs des préjugés véhiculés par les médias, la culture ou l’éducation familiale.

Il aborde par exemple la question du sport et de la performance, notamment à l’école, où les garçons sont plus valorisés et plus sollicités que les filles, alors que des recherches expliquent que le facteur d’entraînement joue un rôle important et permet de dépasser les déterminants biologiques.

Il peut également être question de la masculinité toxique : « le problème n’est pas, rappelle le Dr Kpote, la masculinité, mais bien la façon dont elle s’exprime et à qui elle s’adresse. Les injonctions à une virilité démonstrative et toujours en quête de domination sont légion et commencent très jeune. » (p.253) « Laisser la cour aux petits garçons [pour qu’ils se défoulent, disait une directrice d’école], c’est leur certifier que l’espace leur appartient, qu’ils en sont les détenteurs et qu’ils choisissent avec qui le partager ou pas. » (p.254) « 96,4 % des détenus sont des hommes, dont 1/4 de mineurs ! Ce chiffre en général leur parle, surtout dans les établissements où certains ont des potes incarcérés. Serait-ce notre pénis qui nous conduirait à enfreindre les lois ? Ou cette fameuse construction sociale déterminante dans les stéréotypes de genre ? » (p.255)

Le Dr Kpote apporte aussi des ressources concrètes, comme des planches anatomiques car « travailler sur l’égalité, c’est aussi démontrer qu’anatomiquement, nous partageons les mêmes organes. Pour ce faire, la planche « peu de différences » dans les brochures gratuites Sexess, éditée par le Bioscope de l’université de Genève, est particulièrement efficace, tout en étant hyper-inclusive puisqu’elle n’oublie pas les personnes intersexes. On y voit clairement que le pénis et le clitoris ont une origine embryonnaire commune. Il y est fait état des lieux de leurs points communs (gland, corps, pilier, bulbes) avec des zones de couleurs identiques. » (p.87)

Autre sujet abordé dans le livre : la charge contraceptive et les contraceptions masculines, provisoire (les slips remonte-testicules) ou définitive (la vasectomie).

Zoom sur une pratique pédagogique : « Depuis quelque temps, explique l’auteur, dès le début de la séance, pour que les esprits ne soient pas pollués par nos premiers échanges, je distribue des Post-it au groupe et leur demande de noter, au choix, ce qu’ils trouvent de positif ou négatif à être une fille, un garçon ou une personne non binaire ou fluide. Ils viennent ensuite les coller au tableau dans la bonne case et on débriefe ensuite. Malheureusement le constat est sans surprises, un maximum de Post-it sont placés sous le négatif féminin alors que chez les garçons, le positif est plutôt à l’honneur. On peut aisément en déduire qui possède la meilleure estime de soi des deux genres. Pour les non-binaires, c’est plus équilibré, car ce sont souvent la liberté de choix mais aussi les discriminations que leur coming out provoque, qui sont pointées. »

J’ai également apprécié le travail fait autour des mots :

– Faire prendre conscience de la violence lexicale lorsqu’il est question de relations sexuelles (« tu troues ta meuf ; tu lui fais un massacre »). Pour cela, le Dr Kpote note les expressions au tableau au fur et à mesure, pour une observation distanciée avec une relecture en fin de séance, qui gêne toujours les locuteurs qui demandent alors à ce qu’on efface.

– Questionner la banalisation des mots comme « forceur » quand on dépasse à la queue de la cantine, ou « violer » quand ils jouent au foot et se charrient. Sans tomber dans la moralisation, il s’agit de reprendre systématiquement leur utilisation afin de ne pas banaliser la violence et leur redonner leur sens réel dans le domaine des agressions sexuelles.

– Le Dr Kpote fait parfois allusion à l’évolution de la définition de « hymen », pour mettre en lumière le rôle des mots et de la culture qu’ils véhiculent, notamment dans l’oppression des femmes :

En 2019, le Larousse le définissait comme une « membrane qui sépare le vagin de la vulve et qui se rompt lors des 1er rapports sexuels »

En 2021, Le Robert le définit ainsi, avec une citation de Martin Winckler : « l’hymen n’a pas de fonction biologique connue » tout en signalant qu’il est le symbole culturel et religieux de la virginité.

La révolution numérique et ses conséquences sont également largement abordées.

La question des réseaux sociaux, à la fois source d’empowerment pour les jeunes et d’exposition à de multiples risques (être filméEs et diffuséEs sans consentement, être exposéEs à des images pornographiques contre son gré, par exemple).

Sans doute un peu trop éloignée des réalités des jeunes malgré mon travail en collège, j’ai découvert dans cet ouvrage l’existence des sugar daddy et de cette forme de prostitution des jeunes, promue notamment par des histoires romancées publiées sur Wattpad, que les élèves fréquentent effectivement pour lire des récits sur leur téléphone ou leur tablette.

Plus globalement, je voulais enfin souligner le ton de l’ouvrage du Dr Kpote : non professoral, non moralisateur, sans détour ni pudeur, et extrêmement ouvert et respectueux sur les questions d’identité. Cette phrase, écrite au sujet de Tal Madesta et des personnes trans, est valable pour toutes les minorités me semble-t-il : « tout ce beau monde [qui remet en question les identités] oublie qu’on évoque des destins, de vraies personnes avec une santé mentale mise à rude épreuve par la violence qui accompagne chacune de leurs décisions et prises de position. » (p.183)

Pour finir, une belle pratique qui ouvre les perspectives d’imagination politique pour l’empowerment des jeunes :

« J’ai eu envie, écrit le Dr Kpote, d’initier les jeunes à un test grandeur nature de démocratie populaire. Ils devaient intégrer un utopique « ministère de l’Amour et du Sexe » et imaginer, à défaut de programme, les décisions qu’ils prendraient une fois aux affaires. Pour plus de véracité, j’avais même créé un logo officiel pour ce nouveau corps d’État régalien, qui allait, je l’espérais, nous régaler. […] Pour le volet « Prévention », ils ont proposé que, dès le CM1, des cours sur le consentement, les identités de genre et la sexualité soient organisés » (p.145)

Et si on s’y mettait aussi dans nos établissements scolaires ?

Jacqueline Triguel, collectif Questions de classe(s), SUD éducation 78

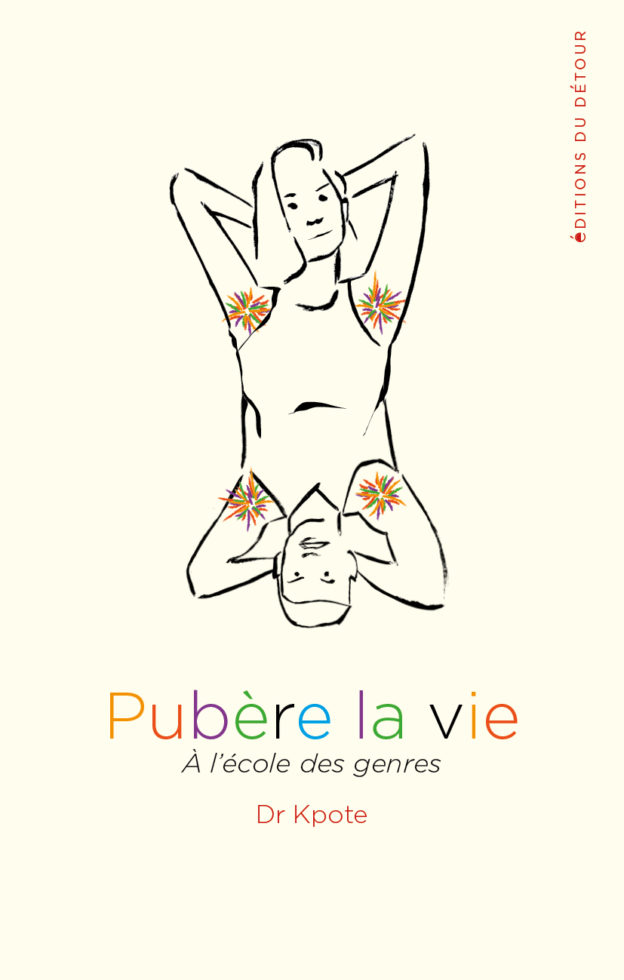

Dr Kpote, Pubère la vie : À l’école des genres, éd. du détour, 2023, 320 p., 20,90 €.

- Les 24 premières pages sur le site de l’éditeur : https://editionsdudetour.com/index.php/les-livres/pubere-la-vie/