Le management des établissements scolaires et ses effets sur l’école publique (2)

Lors du congrès de l’Icem pédagogie Freinet fin août à Précieux, j’étais invitée à participer à une table ronde avec Frédéric Grimaud, auteur de Enseignants, les nouveaux prolétaires, afin d’évoquer la question du management dans les établissements scolaires et de son effet sur l’école publique.

Voici un 2ème texte extrait de mon intervention, qui s’appuie sur les recherches effectuées pour écrire Caporaliser, exploiter, maltraiter (notre librairie sera bientôt fonctionnelle pour le commander si vous le souhaitez).

La première partie de la table ronde ici :

Qu’est-ce que le management, quels sont ses traits principaux dans les établissements scolaires ?

Quelles sont les conséquences du management moderne sur les conditions de travail ?

L’intervention de la table ronde étant limitée dans le temps, nous n’aborderons pas toutes les conséquences. Voir pour cela Caporaliser, exploiter, maltraiter

Il semble important de revenir sur une idée reçue et de remettre les causes de la souffrance au travail dans l’éducation à leur juste place.

Aujourd’hui, quand on dit qu’on travaille dans l’éducation, qu’on soit AESH, AED, secrétaire ou encore prof, les gens prennent un ton compatissant et nous plaignent : « oh ça doit être dur avec les élèves, y a plus de respect, le niveau qui baisse, les parents contestataires », etc. etc. etc. Comme si nos souffrances de travailler étaient inévitablement liées aux usagers et usagères du service public.

Pourtant, si on s’appuie des enquêtes, sur des sources, que voit-on ?

– « 80,1 % des répondants [à l’enquête de l’Autonome de solidarité laïque] en 2022 pensent que la relation entre enseignants et élèves est bonne ou plutôt bonne (contre 78,2 % en 2013)1 » : ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de difficulté, mais ce n’est pas la source principale des souffrances au travail.

– En revanche, selon le baromètre international santé/bien-être du personnel de l’éducation de 2021, 40 à 60 % des personnels déplorent à la fois de l’état des locaux, les conditions matérielles d’exercice (numérique, matériel pédagogique) et les conditions d’hygiène.

– Selon la même enquête, pour la majorité, ni la direction de l’établissement (58%) ni la hiérarchie plus lointaine (90%) ne se soucie de leur santé et de leur bien-être2.

– C’est avec les personnels de direction et leurs méthodes de gestion que les griefs ont largement augmenté – plus 14 % par rapport à 2013 – : 67 % estiment que leur travail n’est ni reconnu ni valorisé par la direction, 32 % jugent leur relation mauvaise à très mauvaise avec les Perdirs.

C’est donc bien plutôt du côté du management et de l’organisation du travail que l’on doit rechercher les causes de la souffrance au travail, avec des conséquences concrètes sur notre santé.

Comment les formes de management modernes mettent-elles notre santé en péril ?

Il faut d’abord se rappeler une chose : quelle que soit la manière de faire choisie, les manageureuses n’ont qu’un seul but : nous mettre au travail, dans les conditions et avec les moyens qui nous ont été données, et en nous faisant appliquer mécaniquement les consignes institutionnelles. Et si en passant, on peut nous faire travailler encore plus, par le biais de projets, de formations sur les vacances, d’heures supplémentaires illimitées, là c’est le jackpot ! Cela peut conduire les collègues à écourter leurs vacances pour préparer les élèves à la rentrée (pour des questions financières ou « pour le bien des élèves ») ; d’autres dans le 2nd degré vont faire jusqu’à 6 ou 8 heures supplémentaires par semaine, parfois en sacrifiant leurs pauses du midi.

Cette incitation au surtravail, au surinvestissement, avec tantôt de la flatterie ou une carotte, tantôt de la culpabilisation, tantôt des menaces, a inévitablement des conséquences, à court terme ou à plus long terme : épuisement, arrêt de travail, troubles musculo-squelettiques, insomnies, par exemple.

Sur d’autres plans, la baisse incessante de moyens, les injonctions paradoxales, les formations imposées déliées des besoins du terrain ou encore la succession de réformes injustes, tout cela génère une perte de sens, un épuisement professionnel et des conflits éthiques de plus en plus importants dans les établissements.

Repartons sur quelques chiffres : dans le Baromètre du bien-être au travail3 de 2022, on trouve une 1ère question intéressante : « Dans votre travail, avez-vous l’impression de faire quelque chose d’utile aux autres ? », les personnels interrogés attribuent la note de 7,4/10. Ce qui est plutôt pas mal.

En revanche, à la question : « Dans quelle mesure le sentiment de fierté s’applique-t-il à votre expérience professionnelle actuelle ? » elles et ils mettent 5,9/10 à la question, ce qui constitue un décalage assez brutal.

On voit bien ici surgir ce que Christophe Dejours nomme la souffrance ou le conflit éthique : « La souffrance qui résulte non pas d’un mal subi par le sujet, mais celle qu’il peut éprouver de commettre, du fait de son travail, des actes qu’il réprouve moralement. En d’autres termes, il se pourrait que faire le mal, c’est-à-dire infliger à autrui une souffrance indue, occasionne aussi une souffrance à celui qui le fait, dans le cadre de son travail4 ».

C’est bien ce qui se produit lorsque nous travaillons dans des classes de 28, 30, 36 élèves5. On pense au bruit et au manque de place, assurément, mais il y a aussi la réalité suivante : aucun·e enseignant·e n’est capable, avec des effectifs aussi élevés, d’accompagner chaque élève selon ses besoins, ses difficultés ou ses aspirations.

On pourrait évidemment se dire que ce n’est pas de la responsabilité directe des hiérarchies locales. Mais, que répondent donc ces hiérarchies directes au mal-être professionnel ?

– On peut retrouver la traditionnelle méthode autoritaire « vous obéissez, vous êtes fonctionnaires ».

– Mais le plus souvent maintenant, nous allons être confronté·es l’individualisation et la remise en cause de notre professionnalité. Selon nos hiérarchies, ou bien nous ne savons pas faire et il faut nous former (en-dehors de notre temps de travail, bien sûr) ; ou bien nous ne sommes pas ou plus fait·es pour ce métier et il faut démissionner ; ou bien encore c’est la psychologisation des difficultés professionnelles : il faut consulter, demander un arrêt de travail, appeler les psychologues du rectorat pour être accompagné·e et revenir quand ça ira mieux dans notre vie perso.

L’individualisation par le management moderne trouve ici un point d’aboutissement : chaque individu est responsable de sa carrière, du développement de ses compétences, mais chacune et chacun est aussi responsable de ses difficultés. En aucun cas ce n’est vu une responsabilité institutionnelle, en aucun cas c’est l’organisation du travail qui serait à remettre en question.

Par le surtravail, l’individualisation et la culpabilisation, les formes de management modernes peuvent ainsi mettre en péril la santé des personnels.

En quoi le management est-il à la fois le symptôme et le producteur des inégalités et des rapports de dominations/oppressions ?

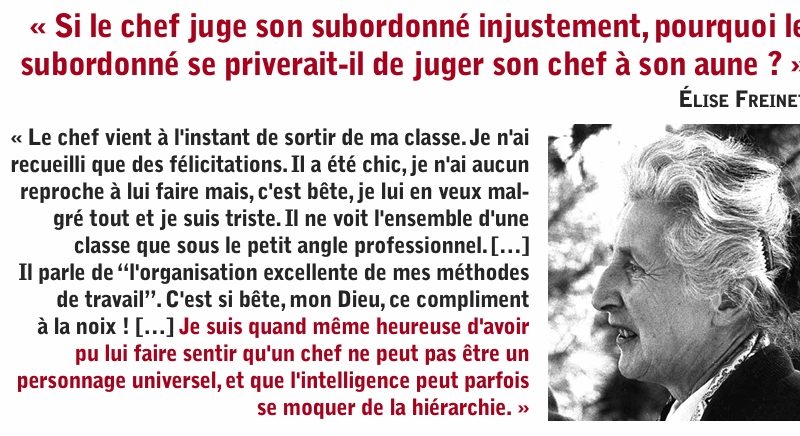

Dans les établissements scolaires comme dans les entreprises, comme dans certaines associations ou organisations syndicales d’ailleurs, l’organisation hiérarchique est de mise et n’est absolument pas remise en question. Les chef·fes existent et sont accepté·es comme tel·les par toustes.

Cet état d’esprit de hiérarchisation des fonctions et des places est très présent dans l’institution scolaire également : tout d’abord, une majorité des personnels passe un concours sélectif et comportant un classement. Par ailleurs, le management met en compétition les projets et les personnels et utilise les rendez-vous de carrière et autres entretiens professionnels pour noter, classer, faire accéder ou non à une promotion très sélective. Les personnels mêmes organisent des concours et des compétitions pour les élèves, organisent des cérémonies pour les élèves les plus « méritant·es ». Parfois même il y a des groupes, des options et/ou des classes de niveau, avec des élites, etc.

Ainsi, à l’école, on diffuse bien dans les esprits l’idée selon laquelle il y a les meilleur·es élèves et les moins bon·nes, qu’il y a les classes d’élites, et les classes poubelles, qu’il y a les plus compétent·es et les moins compétent·es, qu’il y a les meilleur·es places et les pires places dans le monde professionnel.

Au final, on transmet l’idée qu’il faut forcément classer les individus, les classer en groupes dominants ou en groupes dominés, en individus victorieux·euses ou exclu·es, en fort·es et en faibles avec parfois une naturalisation des différences comme autant de facteurs innés justifiant les inégalités.

À partir de là, le fonctionnement hiérarchique et la subordination paraissent naturelles, acceptables, logiques.

C’est pour cela que, dans nos salles des personnels, on peut entendre des phrases comme celles-ci : « On a besoin d’un chef, un vrai ! », « on a besoin qu’on nous oblige, sinon on ne fera pas »

En réalité, on le voit bien, c’est tout un système oppressif qu’il faut combattre. Et revendiquer la disparition des hiérarchies sur nos lieux de travail en fait partie, tout comme, au quotidien, essayer par divers moyens de parasiter son pouvoir.

Mais nous sommes lucides : la question de l’anti-hiérarchie est plutôt mal perçue, et c’est même une question qui dérange.

– Elle dérange parce que forcément, s’opposer à la hiérarchie, ça implique de la conflictualité et des tensions sur nos lieux de travail, parfois de manière fréquente ou intense, et beaucoup de collègues veulent s’en préserver pour diverses raisons qu’on peut respecter, mais… en sachant que si individuellement, nous pensons ne pas souffrir des rapports hiérarchiques, d’autres dans l’équipe en pâtissent inévitablement.

– L’anti-hiérarchie dérange aussi parce qu’on veut faire croire qu’il s’agit d’un conflit de personnes, et nombre de collègues le perçoivent ainsi : ce serait en raison de nos caractères, de notre incompatibilité, qu’il y aurait conflit. On voit comment l’individualisation des relations au travail s’est bien installée et comment les relations de travail sont dépolitisées.

– L’anti-hiérarchie dérange enfin parce que d’autres vivent encore le fantasme d’une grande famille de l’Éducation nationale, où toutes et tous, nous formerions une équipe travaillant main dans la main au service des élèves et des familles.

Or, ça ne fonctionne pas. Tant qu’il y aura un lien de subordination/ hiérarchie, tant qu’il y aura un devoir d’obéissance, il y aura des pratiques autoritaires et maltraitantes, il y aura de l’arbitraire et de la domination.

Pour essayer d’ouvrir le débat et d’alimenter la réflexion, on peut passer par plusieurs exemples :

– Aujourd’hui, que font les hiérarchies locales ? Mettons de côté tout ce qui relève de la gestion des personnels, dont on a vu le caractère problématique dans la 1ère partie de la table ronde. Les hiérarchies locales font entre autres de l’organisation de planning et d’emplois du temps, elles entretiennent les liens avec les collectivités territoriales, elles gèrent le budget et rédigent les projets d’école, et effectivement, il faut bien des personnes pour ces tâches inhérentes au fonctionnement d’un établissement. Mais pourquoi ces personnes devraient-elles avoir une fonction hiérarchique sur les autres personnels ?… hormis pour être les courroies de transmission des mesures gouvernementales et les imposer avec autorité aux personnels de l’établissement…

– Alors certain·es diront : mais quand il y a besoin de taper du poing sur la table, il faut bien un·e chef·fe, non ? Quand un·e collègue fait mal son travail, qu’est-ce qu’on fait ? Parce qu’effectivement, aujourd’hui, les chef·fes peuvent déclencher des procédures disciplinaires à l’égard d’un personnel. Iels peuvent même décider d’une suspension immédiate. Et iels ne se privent pas de nous en menacer…

Mais, éthiquement, politiquement et syndicalement, est-ce que c’est vraiment ce genre de gestion des difficultés professionnelles que nous voulons ? Est-ce que c’est vraiment ce genre de procédures autoritaires et maltraitantes qui vont motiver les évolutions, les changements professionnels ?

Parce que les procédures disciplinaires, quel que soit leur degré, détruisent les individus qui les subissent, dans leur vie professionnelle, comme dans leur vie personnelle.

Pour ce genre de situation, n’y a-t-il pas d’autres façons de procéder lorsqu’un·e collègue « fait mal » son travail : cela va du non respect des programmes à la gestion chaotique du groupe, en passant par une attitude ou un vocabulaire inadaptés et sans doute plein d’autres choses ? Que fait-on de l’accompagnement coopératif que nous prônons nous-mêmes en classe ? De l’écoute bienveillante et solidaire ? De la co-formation et du compagnonnage ? Autant de pratiques qui peuvent soutenir plutôt que sanctionner, accompagner plutôt qu’exclure, prendre soin plutôt que détruire.

Jacqueline Triguel, SUD éducation 78, Questions de classe(s)

À suivre… Épisode 3 : Quelles pistes ? Face au management toxique, que faire ?

En lien avec cette table ronde, l’exposition Anti-hiérarchie constituée par le collectif Questions de classe(s)

1« L’ASL dévoile les premiers résultats de l’étude sur le climat scolaire (2nd degré) » https://www.autonome-solidarite.fr/articles/lasl-devoile-les-premiers-resultats-de-letude-sur-le-climat-scolaire-2nd-degre/

2Baromètre de la MGEN: https://www.educationsolidarite.org/comment-vont-les-enseignant%C2%B7e%C2%B7s-a-travers-le-monde-publication-des-resultats-du-barometre-international-sante-bien-etre-du-personnel-de-leducation/

3https://www.education.gouv.fr/media/118454/download

4Dejours Christophe, Souffrance en France – La banalisation de l’injustice sociale, Paris, Le Seuil, 1998, p.44.

5En théorie, les seuils sont de 30 élèves en collège et 35 en lycée. Dans les faits, il n’est pas rare d’avoir un·e, deux ou trois élèves en plus.