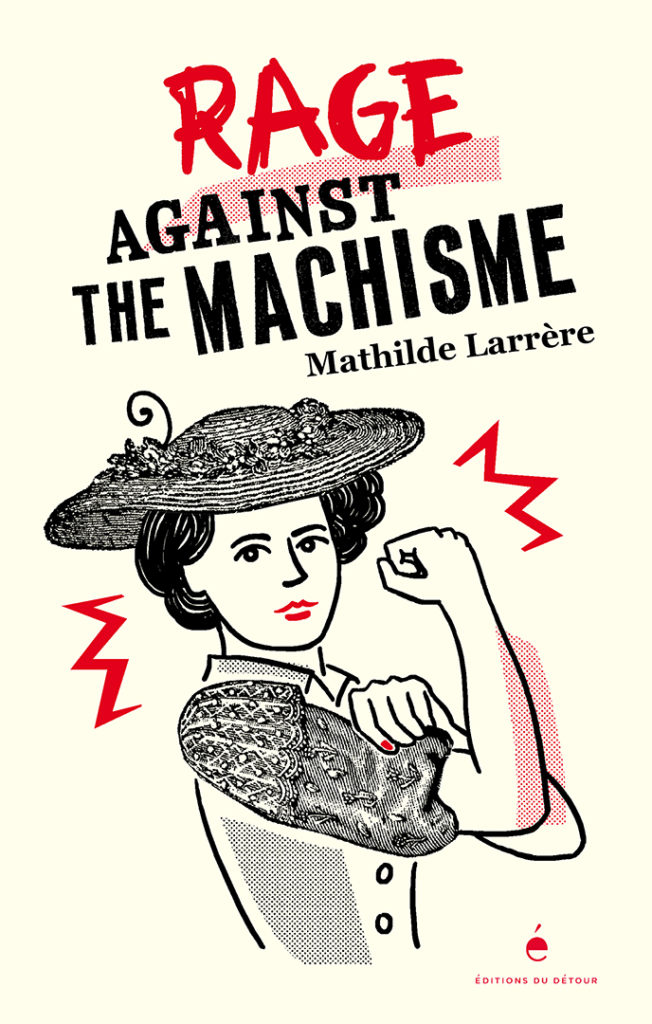

L’Histoire de l’histoire des femmes, celle de leurs luttes collectives pour l’obtention des droits, c’est ce que l’historienne Mathilde Larrère éclaire avec brio, flamme et humour dans son livre Rage Against The Machisme, illustré avec panache par Fred Sochard.

À Questions de classe(s), on avait sacrément envie d’en discuter avec l’autrice, d’échanger nos regards sur ce que cela peut induire sur l’enseignement de l’Histoire, sur la place des représentations des dominé·es, de l’École primaire à l’Université.

Alors, le temps d’un après-midi ensoleillé aux Buttes-Chaumont, on a fait tomber nos masques, on a grignoté quelques bouts de fromages et on s’est enflammé·es sur la nécessité de dégenrer les programmes, de désinvisibiliser ces formidables figures de luttes occultées de l’Histoire traditionnelle mais aussi de démasculiniser la langue ! Ça a donné lieu à un entretien à trois voix avec Magali Jacquemin qui nous a fait le récit de l’incidence du livre de Mathilde dans sa salle de cours de primaire.

Et nous étions tellement intarissables que ce sera l’occasion d’un rendez-vous en trois volets : voici le premier !

Julien Marsay

Quelle est la genèse de Rage Against The Machisme ?

Mathilde Larrère

Cela fait six ans que j’enseigne l’Histoire des femmes en Ière année de licence à l’université de Marne la Vallée. À l’origine du choix du thème, pour être très honnête, c’était juste après des élections régionales où, dans le bassin électoral de la Fac, le Front national avait fait des taux très élevés. Avec un certain nombre de collègues, on s’était réuni·es en se demandant ce que nous pouvions faire à notre échelle. Nous est venue l’idée de faire des cours qui participeraient un tout petit peu à saper des idées de l’extrême droite. J’ai en charge le cours de première année – un cours important incluant tou·tes les sociologues, géographes, historien·nes – et après de nombreuses discussions où nous hésitions entre une Histoire de la colonisation, une Histoire du racisme… je me suis dit qu’on pourrait essayer de traiter cela par l’Histoire des femmes, que ça participait de toutes ces questions. Tout de suite, le cours a bien marché. C’était un an avant #MeToo, et la deuxième année, j’ai vu les effets #MeToo sur les cours et c’était très intéressant à vivre. Là, pléthore de ressources, de livres sont sortis, et je n’arrêtais pas d’améliorer mon cours au fur et à mesure. Tout cela, tous ces échanges passionnants avec les étudiant·es ont énormément nourri ma réflexion, m’ont fait énormément progresser sur le sujet… D’où la décision d’un livre et il se trouve que ça a correspondu au Covid. Désœuvrée chez moi, angoissée… écrire, ça m’a permis de passer ce moment.

Julien Marsay

Et l’histoire du titre, comment vous est venue l’idée de détourner Rage Against The Machine ?

Mathilde Larrère

Le titre, il n’est pas de moi ! L’une des choses qui m’intéresse beaucoup, c’est tout ce qui est graffiti et slogans dans les manifestations depuis 2016 : je les piste et les photographie frénétiquement. Et Rage Against The Machism (sans e final alors, à l’anglaise), c’est un slogan que j’avais vu dans une manifestation en 2018 et je l’avais trouvé particulièrement réussi. En fait, quand on a dû choisir le titre, j’hésitais entre plusieurs slogans du même ordre. J’avais envie que ce soit un slogan à dimension historique. Et ce qui est marrant, c’est qu’au même moment, sortait Ne nous libérez pas, on s’en charge de Bibia Pavar, Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel. Or à un moment, on s’était dit avec les éditeur·rices pourquoi pas celui-là ? Il y avait aussi, au même moment, un slogan qui tournait et m’amusait, Rage Against The Macron et que je trouvais drôle, en fait, et on s’est arrêté sur ce titre.

Julien Marsay

Un titre qui cherche à faire réagir donc ! Et au-delà du titre, quelles réactions l’écriture de ce livre vise-t-elle ?

Mathilde Larrère

Tout cela va aussi avec le fait que, depuis longtemps, je donne beaucoup de formations dans différents milieux, soit militants, soit professionnels en Histoire des femmes. Et j’ai toujours été surprise de la très grande méconnaissance de l’Histoire des femmes et de l’Histoire des luttes des femmes, même dans les milieux féministes. Il y a une ignorance de cette Histoire longue de ces luttes et de la façon dont d’ailleurs elles sont toujours très actuelles. Souvent, on croit que nombre de luttes féministes sont très récentes (comme les luttes sur la démasculinisation de la langue, ou contre les violences sexuelles), or l’on se rend compte que ça fait très longtemps que des militant·es se posent ce type de questions. Et donc, j’avais envie de combler ça, justement en racontant cette Histoire. Je pense qu’il est de toute façon utile pour tout mouvement, quel qu’il soit, social, féministe, antiraciste, de se saisir des lignes du passé, que c’est un bon combustible de lutte. L’intention est vraiment celle-là : fournir du matériel pour penser et pour armer les luttes actuelles et à venir.

Julien Marsay

Alors justement, l’une des premières à raconter cette Histoire c’était Édith Thomas dans Les Pétroleuses et à de nombreux égards, Rage Against The Machisme m’y a fortement fait penser, notamment ces lignes : « Une seule histoire… presque exclusivement l’œuvre des hommes {…} Les femmes en tout cas n’y figurent guère que comme comparses ou comme victimes. {…} Les femmes ne présentent d’intérêt que dans leurs relations amoureuses, c’est-à-dire qu’elles ne comptent que comme objet. Les histoires d’alcôve restent toujours des best-sellers. {…} Flora Tristan ou Pauline Roland n’intéressent personne. »

Pourrait-on dire en s’inspirant des mots d’Édith Thomas que tout l’enjeu est d’écrire cette Histoire où la femme ne serait plus objet, mais sujet, actrice et non victime de l’Histoire ?

Mathilde Larrère

Il est vrai que quand Édith Thomas écrit Les Pétroleuses, elle est absolument pionnière sur tous les plans. D’abord, elle est pionnière en Histoire de la Commune parce qu’elle l’écrit avant que ne sortent les livres de Rougerie.

Elle se saisit d’un objet qui n’était pas encore vraiment un objet d’Histoire et elle est aussi complètement pionnière en Histoire des femmes : elle écrit avant même que Michèle Perrot ne commence son premier séminaire à Jussieu en Histoire des femmes. C’est juste incroyable de voir à quel point elle a senti les choses car, en France, jusqu’aux années 90, l’Histoire des femmes n’existe pas. Elle commence à exister aux États-Unis, mais en France, ce n’est absolument pas envisageable : aucuns travaux, aucunes recherches. Donc ce qu’elle décrit et que tu cites est très vrai. Ça ne l’est plus maintenant parce que, justement, dans le sillage de Geneviève Fraisse, dans celui de Michèle Perrot et de nombreuses autres depuis, l’Histoire des femmes a été cherchée, écrite, et plus enseignée. Et après cela, on est passé à l’Histoire du genre. Maintenant, il y a vraiment matière et on ne peut plus dire qu’il n’y a pas d’Histoire des femmes mais elle reste assez académique et universitaire. Désormais, quand on va dans une librairie, il y a beaucoup d’ouvrages féministes sur la théorie, sur le féminisme contemporain. Là, je pense que les gens ont largement de quoi se nourrir, de quoi réfléchir. Mais sur son Histoire, en fait, il n’y a pas tant que ça de livres de vulgarisation. Or, les bouquins purement académiques, pas toujours faciles à lire, ça peut décourager un certain nombre de lecteurs et de lectrices : comme c’est académique, on n’explicite pas les concepts, on n’explicite pas les contextes.

Mais Édith Thomas a raison : l’Histoire des femmes, quand elle écrit, il n’y en avait pas, et encore maintenant, il y quand même la différence entre un « secret d’histoire » et ce qui se produit dans les universités. Dans Secrets d’Histoire, ce sont les maîtresses ou les reines, les histoires de coucheries et d’influence. La femme peut toujours influencer, mais toujours de façon mauvaise, évidemment ! Quant Thomas dit des « secrets d’alcôve », elle a tout à fait raison. Et l’autre chose aussi contre laquelle je me plaçais, ce sont les portraits de femmes puissantes. C’est marrant parce que la sortie de mon bouquin a correspondu au moment où Léa Salamé publiait Femmes puissantes. Mais en fait, ce type d’approche reproduit les défauts du « roman national » en faisant le récit de femmes puissantes, des grandes femmes. Après n’avoir eu que des grands hommes, maintenant les grandes femmes. Mais au bout du compte, on finit toujours par nier le fait que c’est en mouvement, que c’est parce qu’elles sont dans le collectif que cela importe, pèse et agit sur l’Histoire. C’est parce qu’il y a justement cette dimension qui n’est pas celle de la grande femme mais celle du collectif de femmes, que c’est fort. Donc, j’opterais pour la puissance des femmes plutôt que pour les femmes puissantes. Ça, je trouvais fondamental de le rappeler, même s’il faut aussi citer des noms. Et c’est là la difficulté : celle d’équilibrer la nécessité de citer les noms des femmes qui ont lutté pour les droits et l’égalité, surtout au XIXème siècle où elles étaient peu nombreuses, où c’était très dur pour elles. Donc on ne va pas invisibiliser des femmes sous prétexte qu’elles ont été un peu uniques à un moment, mais en même temps, il faut toujours réintégrer cela dans un mouvement collectif. Et ça, c’est trop souvent absent. Cela dit, quand on voit ce qu’elles subissaient comme attaques, charges, caricatures, elles n’étaient pas « puissantes » à la Salamé.

Magali Jacquemin

En fait, c’est marrant parce que moi, ce livre, il a aussi fait écho à un livre que vous aviez publié avec Laurence De Cock et Guillaume Mazeau, L’Histoire comme émancipation, où en fait, il y a des choses assez fortes sur le fait que pour que l’histoire soit émancipatrice, justement, il faut la raconter du point de vue des actrices et acteurs quotidiens. Chez moi, ça a vraiment résonné très fort dans ma pratique de l’Histoire avec des enfants, puisque j’enseigne en école primaire avec des CM2. Avec Arthur Serret, nous avons alors mené tout un travail à partir de notre quartier. Notre chance, c’est que nous travaillons dans le 19ème arrondissement et que c’est un haut lieu de la révolution industrielle.

Nous avons donc travaillé cette question, vue du quartier de la Villette, autour du canal, etc. Et donc, cette année, chaque groupe d’élèves raconte l’histoire d’un lieu qui est devenu totalement invisible ou qui a laissé des traces, mais on ne sait plus très bien lesquelles… Ainsi, on va raconter la vie quotidienne des ouvriers et des ouvrières, notamment. Par exemple, il y a des élèves qui bossent sur la raffinerie de sucre Sommier , d’autres qui bossent sur l’usine Félix Potin ; ce sont deux usines dans lesquelles il y avait des ouvrières, qui ont fait grève. Il y a aussi la journaliste Séverine qui a fait un grand reportage sur les conditions de travail dans la raffinerie. Les élèves travaillent à partir de ces archives-là et très rapidement, des questions émergent : « Maîtresse, Séverine, c’était qui ? Comment on fait pour se renseigner sur elle ? Et puis ces femmes qui faisaient grève, comment on fait pour savoir ?… » Puis, pendant les vacances, j’ai lu le livre de Mathilde et tout à coup, je suis tombé sur les ouvrières des usines Félix Potin, sur Séverine etc. J’ai alors dit aux élèves que j’avais trouvé un livre « pour savoir » ! Il est dans la classe maintenant et je leur ai appris à chercher dedans. « Vous cherchez un personnage ? On va chercher dans l’index ! Vous cherchez une thématique ? Vous voudriez savoir comment c’était, par exemple, l’École à l’époque ? Il y a des choses dessus aussi ! » Donc, voir ces enfants de 10 ans qui feuillettent passionnément dans ce livre-là qui, précisément, est accessible, les voir balbutier dans un travail de recherches, c’est super fort. J’ai biffé le livre aussi. Je trouve justement très forte cette volonté de faire l’Histoire de tout ce qui a été, de toutes les personnes qui ont été invisibilisées et de pouvoir la rendre accessible. Et en fait, c’est vraiment hyper puissant de voir l’Histoire comme un facteur d’émancipation pour ces enfants.

Mathilde Larrère

C’est exactement ça, l’application de ce qu’on disait avec Laurence De Cock et Guillaume Mazeau, comment l’Histoire peut être émancipatrice : ça implique de la faire d’une certaine façon. C’est même un peu ardu parce que les invibilisé·es par principe bénéficient de moins de sources que les dominants qui, eux, produisent des sources qui rendent compte de leur domination et de leur place dans la société. Donc, ce sont des histoires plus difficiles à tisser, mais qui sont absolument faisables, à condition de chercher, de creuser, comme vous faites avec vos élèves. Et là, on arrive à trouver des choses. Après, il est sûr que ça ne s’offre pas tout gentiment, bien rangé dans un carton d’archives où tout serait rassemblé. Ce n’est pas non plus un journal intime qu’on trouve parce qu’il a été publié, parce que c’était celui de tel ministre ou de tel député. Mais, en fouillant, on trouve des choses et à partir de là, on arrive à donner voix, place et donc histoire à celles et ceux qui, longtemps, étaient sans histoire !

Julien Marsay

Cela me donne envie de rebondir sur le terme anglais Herstory ! En fait quand on regarde ledit « roman national », l’Histoire institutionnelle/légitime, il semble impossible ou très difficile de changer structure et système, et au-delà la société, si l’on ignore cette histoire du point de vue féminin. Y a-t-il des moments, des figures de luttes qui font cruellement défaut dans cette Histoire telle qu’on nous l’enseigne dans ce récit institutionnel des programmes scolaires qu’il faudrait absolument mettre en lumière pour rééquilibrer cela, pour mettre au jour cette Herstory tant passée sous silence ?

Mathilde Larrère

S’agissant de l’Histoire des femmes plus en particulier – parce qu’il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur l’ensemble des dominé·es, des personnes racisées… – quand on regarde de près, il y a désormais évidemment plus de figures et de moments consacrés aux femmes dans les programmes qu’il y a dix ans, vingt ans, voire encore avant : la question ne se posait même pas. Donc, certes certains progrès ont été faits. Mais à nouveau, c’est trop souvent à travers le prisme des femmes puissantes. On va trouver ce qu’on avait appelé dans Aggiornamento, quand on avait fait un commentaire des derniers programmes, les femmes-prétexte. Moi, je dis souvent les « femmes grand arbre qui cache la forêt des femmes ». Concrètement ? On va avoir Louise Michel, on va avoir Olympe de Gouges, on va avoir George Sand pour parler de celles qu’on connait le plus, puis on va avoir Simone Veil. Mais les autres tendent à disparaître. Or, il faut rappeler qu’elles n’étaient pas seules ! Il faut rappeler les associations, les clubs, les sociétés, les journaux, tout ce qui fait collectif, et ça, c’est trop souvent absent pour mieux se focaliser sur ces femmes qu’on a mis en prétexte ou en grand arbre.

Qui plus est, à l’exception de Louise Michel, qui est de toute façon toujours l’exception qui confirme la règle, les autres, c’est quand même des femmes qui ont des positions assez modérées. Prendre Olympe de Gouges plutôt que Pauline Léon, c’est d’abord faire le choix de la monarchiste contre la républicaine, puis celui de la Girondine plutôt que celui des Montagnardes. Alors, certes, ce n’est pas une grande bourgeoise Olympe de Gouges, mais elle est beaucoup moins populaires que ne le sont les femmes de la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires, dont on parle très peu. Tiens, c’est marrant, c’était un club non mixte ! Ça alors, dès 1793 ! Et il en va de même pour George Sand ! Donc on parle de George Sand : l’écrivaine, la républicaine modérée qui d’ailleurs va être très critique de la commune plus tard, mais on ne dit mot de La voix des femmes, de ces clubs de femmes, de toutes ces femmes, socialistes, fouriéristes, radicales, ouvrières… Et donc, on se rend compte que le processus d’invisibilisation est finalement intersectionnel parce qu’il invisibilise les femmes qui sont de classes populaires, et en sus évidemment, toutes les femmes racisées. Donc, le processus tend plutôt à valoriser les bourgeoises. C’est là le cœur qui peut permettre d’aider les luttes du présent.

Pour revenir à la non mixité qui est aujourd’hui qualifiée par certain.es de « délires », même si aujourd’hui les attaques visent surtout la non-mixité de couleur de peau plus que la non-mixité de genre, l’histoire nous apprend que c’est un outil mobilisé depuis les débuts des luttes féministes, depuis donc la Révolution française. Faire l’histoire de la non mixité c’est réfléchir à la construction du mouvement féministe par l’autonomie (c’était le terme qui était plutôt utilisé) et donc par la création de groupes de femmes dont les hommes étaient exclus. Donc, en fait, ça permet aussi de rappeler à toutes celles et ceux qui poussent des cris d’orfraies au mot « non mixité » que ça n’a rien de neuf…

Julien Marsay

Et c’est pareil dès qu’il s’agit de la langue…

Mathilde Larrère

Oui, on a l’impression que dès qu’on fait un point médian, on vient d’appuyer sur le bouton à trolls ! Ça tombe de tous les côtés, et ce, dans tous les milieux. On peut même avoir des collègues qui refusent absolument d’entendre parler de l’écriture inclusive et qui arguent que les femmes seraient « folles » avec ces histoires de « grammaire inclusive » et de « machins ». Le point médian est nouveau, c’est vrai, en revanche la volonté de démasculiniser la grammaire, la langue, elle, est présente sur des siècles. Par exemple, on a déjà des revendications de démasculinisation de la langue lors de la Révolution française. C’est Jeanne Deroin qui, quand elle parle du suffrage universel dit le « suffrage universel masculin ». Et il y a des textes extraordinaires, d’Hubertine Auclert notamment, pour dire que de toute façon, tant qu’on nommera si mal les choses et tant qu’on aura une langue si masculine, les femmes auront du mal à trouver leur place : d’où la nécessité de remettre la féminisation dans la langue. Donc là aussi – et c’est vrai que quand quelqu’un me tombe dessus « c’est moche le point médian, c’est machin et bidule, là ! Mais c’est quoi votre nouvelle folie ? » -, savoir rétorquer que ça existe depuis très longtemps, eh bien, d’un seul coup, ça calme !

Julien Marsay

Oui, même bien avant une autrice comme Marie De Gournay, souvent reléguée au rang d’éditrice de Montaigne plutôt que d’autrice à part entière, s’insurgeait contre la masculinisation forcée qui était faite à la langue !

Mathilde Larrère

Clairement et sur tous ces sujets, il faudrait remettre du collectif et il faudrait remettre de la radicalité. Parce que souvent, les mouvements féministes du passé sont présentés comme calmes, doux… Surtout qu’en plus, comme certaines revendications ont abouti, on essaie de lisser les méthodes de lutte : les suffragettes par exemple, on ne va surtout pas dire que ça va trop loin, mais que c’était bien, qu’heureusement qu’il y a eu le droit de vote des femmes ! Mais bon, dans les faits, ce qu’on ne nous dit pas c’est que les suffragettes, elles ont cassé des vitres à coups de poing ! Elles ont balancé des cailloux dans les vitres ! Elles ont renversé des urnes ! Elles ont fait beaucoup de choses tout à fait hors de la légalité. Elles étaient considérées à l’époque, exactement comme on considère de nos jours, les soi-disant néo-féministes qui seraient devenues folles et qui seraient trop radicales. Pareil pour le MLF, ça allait aussi très loin ! De toute façon, cette radicalité dans le répertoire d’actions, je pense qu’il faut aussi la rappeler pour montrer que la radicalité du mouvement féministe actuel, elle, n’est pas nouvelle, loin de là. Le mouvement féministe a toujours été radical et a toujours eu des répertoires d’actions qui, parfois, pouvaient être illégaux et violents. Et elles ont toujours été brossées en folles, hystériques. En fait, quand on regarde les propos des antiféministes d’aujourd’hui, les seules bonnes féministes sont les féministes mortes.

Clairement et sur tous ces sujets, il faudrait remettre du collectif et il faudrait remettre de la radicalité. Parce que souvent, les mouvements féministes du passé sont présentés comme calmes, doux… Surtout qu’en plus, comme certaines revendications ont abouti, on essaie de lisser les méthodes de lutte : les suffragettes par exemple, on ne va surtout pas dire que ça va trop loin, mais que c’était bien, qu’heureusement qu’il y a eu le droit de vote des femmes ! Mais bon, dans les faits, ce qu’on ne nous dit pas c’est que les suffragettes, elles ont cassé des vitres à coups de poing ! Elles ont balancé des cailloux dans les vitres ! Elles ont renversé des urnes ! Elles ont fait beaucoup de choses tout à fait hors de la légalité. Elles étaient considérées à l’époque, exactement comme on considère de nos jours, les soi-disant néo-féministes qui seraient devenues folles et qui seraient trop radicales. Pareil pour le MLF, ça allait aussi très loin ! De toute façon, cette radicalité dans le répertoire d’actions, je pense qu’il faut aussi la rappeler pour montrer que la radicalité du mouvement féministe actuel, elle, n’est pas nouvelle, loin de là. Le mouvement féministe a toujours été radical et a toujours eu des répertoires d’actions qui, parfois, pouvaient être illégaux et violents. Et elles ont toujours été brossées en folles, hystériques. En fait, quand on regarde les propos des antiféministes d’aujourd’hui, les seules bonnes féministes sont les féministes mortes.

Magali Jacquemin

Oui, je trouve qu’il y a aussi un enjeu, justement, dans cette question du « roman national » et des figures qui se répercutent, comme tu le dis, sur l’Histoire des femmes. Oui, on va montrer de grandes figures, des femmes puissantes, des femmes aussi qui ne font pas trop désordre, etc. Et ça va de pair avec ce qui est présenté dans les manuels d’Histoire, y compris en primaire : des sources qui sont des grands documents canoniques qu’on a l’habitude de voir partout, etc. Mais dès lors que, avec les élèves, on commence à se dire qu’en fait, on va travailler sur de vraies archives, même si c’est compliqué, ça change la donne. Et les élèves conscientisent très bien cela. Quand on a accès à ces archives, à cette vie quotidienne, on voit très vite qu’elle est très radicale. C’est ce que les élèves ont tout de suite vu dans l’article de Séverine : « Eh, mais Maîtresse, déjà, elle essaye d’écrire aussi au féminin et tout ! » Donc, les élèves voient tout de suite que c’est ancien, que c’est là depuis longtemps, que c’est une lame de fond.

On leur a aussi donné à étudier le recensement d’une impasse du quartier, l’impasse des Anglais, qui date de 1926. C’est le seul que nous ayons trouvé sur la période qui nous intéressait. Nous avons montré le document d’archives aux élèves et nous leur avons distribué un document retapé par nos soins, plus lisible pour elleux, mais dont les données sont toutes celles contenues dans la source ça permet de voir la liste des habitant·es de cette impasse et donc, par extrapolation, la population de ce quartier-là. Dedans, on voit beaucoup de choses : déjà sur une Histoire de l’immigration qui se fait, sur effectivement la question des femmes et des rapports hommes-femmes, du mariage de la famille, etc. Et les élèves, très vite, qui ne sont pas historien·nes, si on ne les y pas formé, ça tourne vite court ! Nous, ce qu’on a trouvé comme ressort, c’est de leur dire : « Voilà dedans, vous avez des noms, des dates de naissance, des lieux de naissance, des métiers, des situations familiales, eh bien prenez une des personnes de ce recensement et essayez d’écrire son portrait, essayez d’imaginer sa vie, leur vie.” Là, c’est super puissant parce que très rapidement, ça leur permet de s’identifier, de se mettre à la place de, et, du coup, de se dire que c’est possible et de vraiment comprendre comment on vivait à l’époque. Donc, ils vont aller chercher du contexte et apprendre à l’utiliser pour créer des petites fictions historiques et pour faire resurgir l’ensemble. Et ça, je trouve que, en fait, avec le livre c’est toute cette idée vraiment que l’Histoire ne peut se faire qu’avec les collectifs, avec le quotidien. C’est directement utilisable – alors clairement, c’est un travail énorme pour nous, enseignant·es, surtout quand on est prof.es des écoles et qu’on doit faire aussi tout le reste. Ca peut paraitre inaccessible aux collègues qui n’ont pas fait d’histoire, qui ne sont pas formés au travail d’archive, etc… . Ca demande un travail assez titanesque, mais qui, en même temps, est génial. Pour moi, ça a aussi été l’occasion de faire entrer dans la classe la figure de l’historien.ne, comme personne ressource, à la porte de laquelle on peut frapper à tout moment. Désormais, ce métier fait partie des possibles naturels dans l’horizon des élèves.

Mathilde Larrère

Oui, parce que l’Histoire des institutions, c’est vite un peu barbant quand on est petit·e. Après, ça peut venir, et ça peut devenir assez passionnant, mais enfant, c’est chiant ! Mais c’est vrai que de toute façon, plus on met de l’Histoire sociale dans les programmes – or c’est ça il y en a de moins en moins ! -, plus on met des femmes parce que c’est sûr, si l’on étudie uniquement l’Histoire du pouvoir au sommet, l’Histoire des ministères, des ambassades, des rois – vu qu’en plus, y’a pas de reine en France avec la loi salique – mais dès qu’on étudie l’Histoire des métiers, des réalités à la campagne, de la ferme, de la rue, du lavoir… eh bien là, on a autant de femmes que d’hommes et on peut faire une Histoire différente !

Propos recueillis par Magali Jacquemin et Julien Marsay