Cet article est une réalisation collective du collectif des salariée.s en lutte de MANA, de la section syndicale ASSO-Solidaires Gironde, de Tanguy Martin et Pierre Sersiron, membres de la section syndicale ASSO-Solidaires Maine-et-Loire. Il a été préalablement publié dans le numéro 15 de la revue les Utopiques.

La crise du Coronavirus remet en lumière le rôle important des travailleur.ses œuvrant dans le social, le médico-social et les solidarités. Elle montre aussi que ces activités ne peuvent être organisées efficacement par le marché capitaliste. D’ailleurs, ces salarié.es travaillent en grand nombre pour des associations à but non lucratif. Mais ces dernières subissent une pression énorme pour se conformer aux dogmes de l’économie libérale, dans le cadre d’une logique de marchés. Avec la crise politique et sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, nous pouvons même craindre, que les capitalistes et le gouvernement profitent de ce choc pour accélérer la marchandisation de ces secteurs. La révélation par Médiapart d’une note de la Caisse des dépôts et consignation recommandant le recours à plus de « partenariats public-privé » pour l’hôpital après la crise1, ne nous laisse guère d’illusion sur ce que les dirigeants·es envisagent pour la suite. Le Groupe SOS est justement l’exemple type de ces mutations à l’œuvre.

SOS, trois lettres qui, pour les actrices et acteurs du monde associatif, n’évoquent pas seulement un tube de pop britannique, mais bien l’irruption d’une gestion managériale néolibérale dans des secteurs d’activité qui en étaient, jusqu’à récemment, relativement, préservés. Il s’agit d’une hydre associative, dont les terrains d’action sont tellement multiples qu’une réponse syndicale coordonnée contre ses méfaits peine à émerger. Travailleuses et travailleurs de l’associatif, nous l’avons toutes et tous croisée dans nos activités militantes, professionnelles ou syndicales. Notre constat est sans appel : il y a matière à lutter.

Un géant aux mains du « pape de l’ Économie sociale et solidaire »

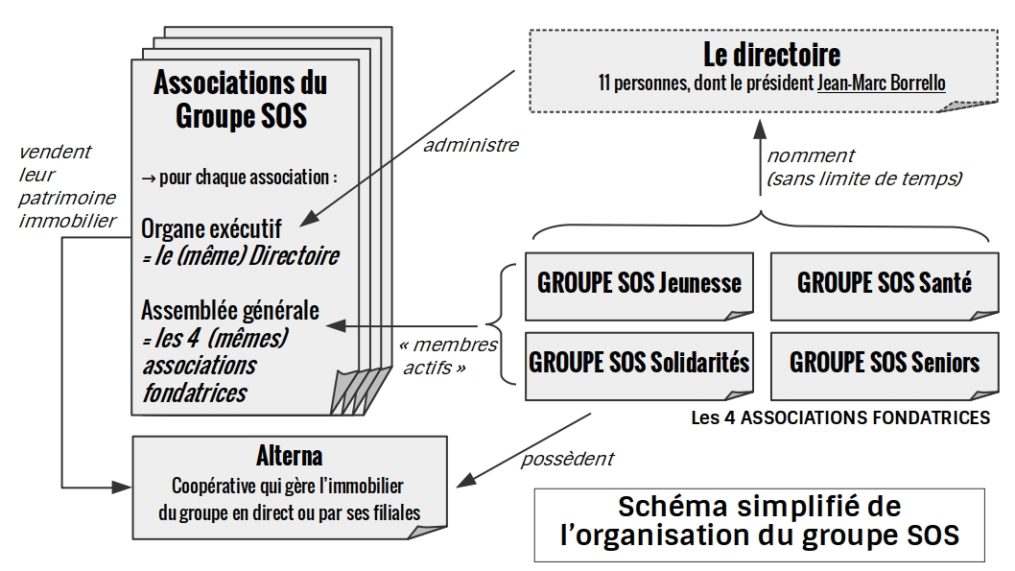

Le Groupe SOS a été créé en 1984, dans le secteur de la lutte contre les exclusions. En plus de 35 ans d’existence, il a diversifié ses activités, pour intervenir aujourd’hui dans huit secteurs : jeunesse, emploi, solidarités, santé, seniors, culture, transition écologique et action internationale. Le groupe revendique aujourd’hui 21 500 salarié·es, 550 établissements et services, principalement des associations. Il pèse 1 021 millions d’euros de chiffre d’affaire, et se présente comme la première entreprise sociale européenne. Techniquement, il est dirigé par un directoire, instance exécutive qui rend des comptes aux Conseils d’administration des quatre associations fondatrices du Groupe2. La page « organisation » du site Internet précise : « Toutes les autres associations et entreprises qui composent le Groupe SOS sont contrôlées exclusivement par les quatre associations fondatrices. Ces dernières privilégient une logique de développement de l’activité de leurs filiales et ne cherchent pas à tirer profit des activités commerciales. Les résultats dégagés par les entreprises du Groupe SOS sont ainsi systématiquement placés en réserve pour assurer l’avenir ou réinjectés dans l’activité pour permettre le développement de nouveaux projets3. »

Le Groupe SOS n’est pas une personne morale, il n’a pas d’existence juridique propre. Il est donc une entité informelle, mais ayant une représentation formelle et opérationnelle dans chaque association. Le directoire du Groupe SOS est constitué de onze personnes. Il existe sous la même forme dans les statuts des centaines d’associations membres du Groupe. C’est comme si ces associations partageaient toutes le même Conseil d’administration, composé des onze mêmes personnes. De même, toutes les assemblées générales des associations membres de SOS se composent uniquement des mêmes quatre personne morales : les associations fondatrices de SOS. Là où ça se complique, c’est qu’il n’y pas que des associations dans le Groupe. Ainsi, les quatre associations fondatrices du groupe, qui chapeautent toutes les autres, sont aussi propriétaires d’entités ayant d’autres formes juridiques, comme Alterna, une coopérative qui concentre l’immobilier de tous les membres du Groupe ou encore Alliance gestion, un Groupement d’intérêt économique (GIE) qui mutualise des fonctions support pour les membres : finances, comptabilité, ressources humaines, communication, juridique, etc. L’engagement du Groupe est que ses membres ne réalisent pas de profit, ni ne reversent de rémunération à des actionnaires ou porteur·ses de parts sociales, même lorsque ces dernier.es pourraient y prétendre. Nous verrons plus loin, que le rapport du Groupe au profit lucratif est plus compliqué que cet engagement rassurant.

Une brève recherche sur SOS, amène immanquablement à rencontrer son président, Jean-Marc Borello. La success story relatée par le site Internet du Groupe veut que cet éducateur spécialisé ait été recruté comme expert sur la toxicomanie, par Pierre Mauroy. Il crée SOS à la fin des années 80, en reprenant en main des associations qu’il avait fondées au début de la décennie, après la découverte de l’entrepreneuriat lors d’un passage à la tête d’un groupement de Petites et moyennes entreprises (PME). Il est à la tête du directoire du Groupe SOS, présidant à la destinée de 21 salarié 500·es ; soit plus de 1 % de tout le secteur associatif. L’accent mis sur le chef dans la communication hagiographique du Groupe, ne laisse pas beaucoup de doute sur la concentration du pouvoir dans l’organisation.

Depuis Pierre Mauroy, Jean-Marc Borello a su garder un contact étroit avec le pouvoir et se retrouve très Macron-compatible. L’actuel Président de la république fut autrefois son élève à Sciences-Po. Membre de la première heure d’En marche, il est encore membre de son Bureau exécutif. Jean-Marc Borello est indissociable des actions de l’actuel gouvernement dans le secteur de l’Economie sociale et solidaire (ESS), dont l’associatif représente 80 % des effectifs salariés. L’un de ses derniers faits d’arme : le rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion », commandé par Muriel Pénicaud, Ministre du travail de 2017 à 2020, pour justifier la suppression de milliers de contrats aidés dans le secteur public et les associations en 2018. Ces contrats laissaient nombre de ces salarié·es dans la précarité et étaient critiquables en tant que tels. Mais leur suppression, sans aucun accompagnement ni aucune perspective professionnelle alternative, n’aura permis que leur mise au chômage. Les pertes d’emploi en découlant ont été si importantes que, selon l’INSEE et la Dares, elles ont influencé les chiffres du chômage en 2018 ! On peut mesurer au passage sa maîtrise de la novlangue néolibérale4, à travers le titre même du rapport justifiant le non-renouvellement de milliers d’emplois par l’inclusion. Le lien entre La république en marche et le groupe SOS ne s’arrête pas à la personne de Borello. On trouve aussi comme élus marcheurs à l’Assemblée nationale des personnalités ayant travaillé dans le cabinet du président du directoire du Groupe SOS. Par exemple, deux transfuges du Parti socialiste francilien : Aurélien Taché5 et Pacôme Rupin. SOS est aussi chargé du média training6 du groupe parlementaire La république en marche.

Pour faire court, le Groupe SOS est une méta-association géante, sans beaucoup de bénévoles, ni adhérent·es physiques, à la direction très resserrée autour de son président, lui-même intime des cercles du pouvoir. Le Groupe ne reverse pas de dividendes à des actionnaire qu’elle n’a pas, mais n’hésite pas à faire profiter ses dirigeant·es de son énorme patrimoine. Nous n’avons pas réussi, à ce jour, à comprendre d’où Jean-Marc Borello tire ses revenus. Ce dernier n’est affiché que comme président d’une entité n’ayant même pas la personnalité morale, mais il n’a pas le train de vie d’un RSAste.

SOS au secours des associations en crise

Au contraire de SOS, dans sa grande majorité le secteur associatif n’a pas le vent en poupe. Austérité budgétaire oblige, nombre d’associations se retrouvent au bord de la cessation de paiement, voire carrément en redressement judiciaire. D’autres cherchent à se développer ou à sécuriser leur modèle. Et c’est ainsi que SOS s’est développé, en proposant un pacte faustien à des associations en bout de course ou à la recherche de sécurité financière : « je vous garantis un modèle économique pérenne, mais vous abandonnez votre démocratie interne, et ne rendrez des comptes qu’au Groupe ». Simple et efficace : difficile de résister quand nombre d’emplois sont en jeu ou qu’une activité sociale importante risque de disparaître. C’est ce qui est arrivé, par exemple, à l’association bordelaise Mana œuvrant entre autres pour les soins et la prévention auprès des populations migrantes. Ses finances étaient plutôt au beau fixe, son travail était largement reconnu par les institutions et bien financé. Mais dans un contexte d’épuisement des bénévoles du Conseil d’administration, la direction de MANA souhaitait apporter un cadre plus stable et pérenne à l’organisation et à ses salarié·es. En effet, ces dernier·es dépendaient déjà de statuts précaires (CDD et autoentrepreneuriat). Le président du moment travaillait, et travaille toujours, pour le groupe SOS en tant que médecin. De l’autre côté, MANA permettait à SOS de s’implanter dans le sud-ouest de la France. Les arguments avancés pour pousser MANA à intégrer SOS étaient de bénéficier de leur expertise en termes de gestion du personnel et l’idée que la survie prochaine des associations tenait, stratégiquement, à leur regroupement sous des structures plus grosses. SOS reprend la main en 2017. Une assemblée générale extraordinaire, convoquée par le président, organise la démission de tous les membres de l’association et les remplace par les quatre associations fondatrices précitées. Ces dernières nomment comme nouvelle présidente une bénévole, fondatrice de MANA. Mais celle-ci n’est même pas adhérente de l’association, l’adhésion étant désormais réservée aux quatre associations fondatrices de SOS. précitées. Elle a une voix sur cinq, les autres voix étant réservées aux quatre associations fondatrices du groupe SOS. Cette nouvelle présidente est donc livrée au bon vouloir des quatre associations, qui peuvent la révoquer comme bon leur semble. Le directoire en devient l’organe exécutif. Dans la foulée, la femme du précédent président est nommée directrice de l’association7.

Une crise interne survient rapidement, avec une perte de valeurs dans la gestion de l’association. En 2017, le gouvernement envisageait une circulaire visant à contrôler les personnes sans-papiers dans les centres d’hébergement d’urgence, avec la collaboration des associations qui géraient ces lieux. Le Groupe SOS a fait partie des rares acteurs qui sont restés autour de la table des négociations ; alors même que les travailleurs et travailleuses de MANA étaient en totale opposition avec cette circulaire, qui visait directement les patient·es accompagné·es. De plus, l’activité est rationalisée du point de vue de la direction, déshumanisée du point de vue des salarié·es et des publics. L’organisation du travail va désormais passer par une plateforme informatique et des procédures de justification des activités qui allongent le temps de travail, sans allégement du plan de charge. Les logiques managériales et d’efficacité économique s’opposent directement au principe de bientraitance des patient·es et au projet associatif initial. Des décisions arbitraires, parfois contradictoires, ont un impact direct sur le cadre de travail. Ajoutées à un manque de vision stratégique pour l’association, elles insécurisent les salarié·es. Contrairement à l’effet recherché au départ, les modalités de travail, déjà précaires, le deviennent encore plus. De fait, les salarié·es ne se voient plus les un·es et les autres. Les espaces de réflexion collective sur les pratiques des travailleur·ses sont supprimés. Un sentiment de dévalorisation et de dénigrement du travail de chacun et chacune se diffuse.

En 2018, le mal-être grandissant amène à la sollicitation de la section bordelaise du syndicat Asso-Solidaires8. Ce sont les réunions syndicales qui vont, pour la première fois, remettre les travailleur·ses de l’association ensemble dans la même pièce. Elles vont aboutir à une visite de l’inspection du travail. Ce qui n’est pas du goût du Groupe SOS, qui va alors envoyer en renfort un membre du directoire, pour reprendre les affaires en main. Les contrats de salarié·es parmi les plus mobilisé·es ne seront pas reconduits. Le précariat permet de faire pression. Avec l’accompagnement complémentaire de Sud Santé Sociaux, la lutte des salarié·es ira jusqu’à tenter de prouver une Unité économique et sociale (UES) au sein du Groupe SOS. Cette reconnaissance aurait permis de doter les salarié·es d’Instances représentatives du personnel (IRP). Cette tentative échouera, même si le tribunal reconnaît l’unité de pouvoir au sein du Groupe et sa concentration entre les mains de Jean-Marc Borello. Notons qu’un Groupe aux valeurs telles qu’affichées par SOS, aurait pu fonder cette Unité économique et sociale volontairement. Elle aurait alors dû se doter de Délégué·es du personnel, d’un Comité d’entreprise et d’un Comité d’hygiène sécurité et des conditions de travail digne des 21 500 « collaborateurs et collaboratrices » revendiqué·es. Il faut croire que la solidarité du Groupe ne s’adresse pas à ses salarié·es. Quelques salarié·es de Mana se sont battu·es jusqu’aux Prud’hommes. Au moins l’un·e d’entre elleux a récemment gagné la requalification de son Contrat à durée déterminée (CDD) en Contrat à durée indéterminée (CDI), la requalification de sa période de travail en tant qu’auto-entrepreneur en contrat salarié, le recalcul de son ancienneté depuis septembre 2014 (y compris pendant la période d’auto-entrepreneuriat), la reconnaissance de son licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse et donc sans respect du délai de préavis légal. Rien que ça ! Mais il lui a fallu avoir le courage de porter ce combat.

Finalement, les actions de l’association MANA se resserrent sur un seul des trois domaines d’activité dans lesquels elle œuvrait : « l’école de femmes ». Après plus de 20 ans d’existence, l’aventure associative MANA s’est arrêtée, deux ans seulement après sa reprise par le Groupe SOS, avec le licenciement économique de la quasi-totalité de l’équipe et l’arrêt de la majorité des projets, alors même que plusieurs d’entre eux avaient des financements toujours en cours, parfois sur plusieurs années. Comme l’explique un·e camarade, abusivement licencié·e par suite de l’arrêt d’un projet pourtant financé : « l’alternative SOS est trompeuse ; avec leurs solutions miraculeuses, qui se révèlent à terme être la source même du problème, SOS n’est pas le remède mais le poison ! » Les actions en hôpital9, domaine où l’association était particulièrement reconnue, ont été abandonnées. Bien sûr, les reprises d’associations par SOS ne se passent pas toutes aussi mal, les directions ne sont pas toujours incompétentes. Le Groupe ne se serait pas ainsi développé. Il peut même arriver que les conditions de travail s’améliorent du fait de la reprise, d’une meilleure gestion et de meilleures marges de manœuvre financières. Rappelons que, contrairement à l’image d’Épinal qu’on peut en avoir, les conditions de travail en association peuvent être très mauvaises et aliénantes, quand bien même l’association affiche des valeurs de solidarité, de bienveillance, etc. L’exemple de MANA permet néanmoins de montrer la brutalité de la démarche et la logique sous-tendue de rationalisation mise en œuvre par SOS.

Ce ne semble pas être un cas isolé. La section bordelaise ASSO-Solidaires a aussi accompagné des salarié·es d’ALEMA. Cette association a aussi été récupérée par SOS. Les effets sont les mêmes qu’à MANA : souffrance au travail, licenciements et arrêt de certaines activités. Le petit bonus est la revente d’un ensemble immobilier, appartenant préalablement à l’association, pour plus d’un million d’euros, qui a accompagné l’arrêt des activités de loisirs qu’y menait l’association. Cette rationalisation vide les associations de leur sens, et fait primer la gestion sur l’objet social. Ceci amène aussi à vider le travail des salarié·es de son sens, donc à dégrader les conditions de travail et à lui ôter sa dimension émancipatrice. Pourtant, selon la journaliste Pascale-Dominique Russo, qui a interrogé d’ex-salarié·s du Groupe SOS10, il semble que le sens soit régulièrement invoqué dans le management des salari·és à SOS, poussant par exemple des diplômé·es Bac+5 à accepter des salaires proches du SMIC. Il n’y a d’ailleurs pas de grille de salaire à SOS. Un ancien salarié d’un établissement support du Groupe SOS indique que « les managers sont également là pour nous faire avaler des couleuvres, en survendant le sens du travail, tout en nous mettant la pression ». La distance entre l’objet affiché et la pratique dans l’organisation est génératrice de souffrance au travail. L’abstraction des procès de travail et la déshumanisation qui s’ensuit sont une des manifestations classiques du capitalisme.

Étendre le profit à tous les secteurs

SOS a donc le goût et l’odeur du capitalisme, mais sans faire de profit lucratif. Quel est donc l’intérêt du « capitalisme d’intérêt général » promu par Jean-Marc Borello11 ? Dans son ouvrage éponyme, le président du directoire du Groupe SOS explique qu’il est de relayer l’Etat défaillant, là où les associations se révèlent efficaces ces derniers temps. Même si le montage juridique est innovant, il ne s’agit finalement que d’une nouvelle pierre à l’édifice du tristement déjà connu New public management12, appliqué ici au secteur associatif d’intérêt général, en tant que continuité de l’action publique. On le verra plus tard, mais la puissance publique, et en premier lieu l’État, n’est pas une victime passive, mais consentante de ce phénomène et même à son initiative.

L’économie politique marxiste fait ressortir une contradiction du capitalisme. Lorsque ce dernier accapare un secteur d’activité, ce secteur se « rationalise » pour augmenter sa productivité, afin que les investissements en capitaux génèrent pour leurs détenteurs et détentrices un retour sur investissement, autrement dit un profit, le plus grand possible. Le problème est que cette augmentation de la productivité, augmente la production et fait mécaniquement baisser les prix. Pour maintenir le profit, il faut augmenter encore la productivité … avec pour effet, une baisse encore plus importante des prix. Tant et si bien qu’un secteur finit par être moins profitable pour les capitalistes. Pour continuer à réaliser un profit substantiel, ielles leur faut donc élargir le champ du capitalisme : soit géographiquement, soit à d’autres secteurs d’activité, jusqu’alors préservés du capitalisme. C’est ce deuxième mouvement que nous souhaitons éclairer ici, par l’action de SOS en France : la prise de contrôle du secteur associatif d’intérêt général13, par le capitalisme et l’aide que l’État y apporte, malgré la résistance de citoyennes et citoyens14, salarié·es et usager·es des services rendus par ces associations. Une partie des services d’intérêts généraux apportés à la population française, et par extension aux résident·es sur le territoire français, est gérée hors d’un marché capitaliste, soit directement par la puissance publique, soit par des organisations à but non lucratif, en premier lieu les associations dites de « loi 1901 ». Ces organisations privées non lucratives fonctionnent, soit avec des fonds publics (par subventions ou prestations vendues aux pouvoirs publics), soit par dons privés, soit par cotisations de leurs adhérents et adhérentes (socialisation des revenus). Leurs revenus sont aussi, de plus en plus souvent, complétés par des activités marchandes « non lucratives ». Ces deux types d’organisation, publique et privée non lucrative, excluent la rémunération directe15 des investissements qui y sont réalisés et donc le profit capitaliste. Les secteurs économiques qu’elles gèrent sont donc dans le collimateur du capitalisme, d’autant plus que, dans nombre des pays européens ou occidentaux, de larges pans de ces secteurs ont déjà été accaparés par des entreprises à but lucratif. Le problème, pour ces capitalistes, est que la population en France est attachée à la gestion de ces services d’intérêt généraux par un secteur non lucratif. D’ailleurs, le vocable de « service d’intérêt général », très en vogue dans le vocabulaire de l’Union européenne, n’est absolument pas approprié en France, où l’on parle plus volontiers de « services publics », quand bien même ces derniers sont délégués à des organismes privés. L’idée que l’on puisse faire du profit sur la protection judiciaire de la jeunesse, l’aide sociale à l’enfance, la lutte contre les addictions, entre autres, est encore réprouvée par la morale populaire.

Faire céder la digue éthique Mais, l’État français, quel que soit le bord politique de ses dirigeant·es sur les dernières décennies, rivalise d’ingéniosité pour introduire le loup capitaliste dans ces secteurs d’intérêt général cruciaux pour la société. La privatisation massive ne se fait pas frontalement. Nous assistons à différentes évolutions concomitantes, tendant à introduire toujours plus de privé, de logiques de concurrence et de marché, voire de profits, dans le secteur associatif d’intérêt général. Subtilement, ces évolutions tendent, petit à petit, à réduire les spécificités du secteur non marchand et non lucratif et à faire céder la digue éthique.

Privatisation non lucrative de l’action publique. Les associations se retrouvent opératrices de politiques publiques émergentes qui, auparavant, auraient été prises en charge par la puissance publique. Ainsi, la création de centres éducatifs fermés dans les années 2002 a-t-elle permis de déléguer à des associations la mise en œuvre de ces « presque-prisons pour mineurs ». Cela peut se justifier par une plus grande souplesse d’action dans les associations et la possibilité d’associer citoyen·es et usager·es à leur gestion. Le nombre de salarié·es dans l’associatif a été multiplié par trois, depuis les années 1980 : c’est une phase que l’on appelle la professionnalisation des associations. Initialement, les associations constituent des groupements de personnes bénévoles, réunies autour d’un objet social, et qui peuvent, pour l’exercice de cet objet social, salarier des travailleurs et travailleuses. Mais, on voit de plus en plus d’associations « professionnelles » se développer. Les bénévoles ne sont alors que des prête-noms et/ou des chambres d’enregistrement des décisions et orientations définies par des professionnel·les, et très souvent des directions, qui gouvernent une organisation hiérarchique. La démocratie associative et la vie bénévole de ces associations sont alors réduites au minimum. Ce ne sont pas l’implication de bénévoles et leur participation qui expliquent l’effacement du public dans certaines politiques. On assiste à une privatisation d’une partie de l’action publique : les associations paraissent alors plus efficaces ou plus souples comme opératrices des politiques publiques.

Abaissement des garanties collectives des travailleur·ses et logiques de concurrence. Cette privatisation a un autre « intérêt » : elle permet d’avoir recours à une main d’œuvre bénéficiant de garanties collectives moindres que celles de la Fonction publique et, dans une logique gestionnaire, de faire baisser le « coût du travail ». En effet, dans le secteur associatif les salaires sont plus faibles que dans le public, mais aussi que dans le privé lucratif. La professionnalisation permet aussi une technicisation des relations financières entre associations et pouvoir public, avec un recours de plus en plus important à des marché publics et appel à projets, avec une mise en concurrence qui permet de tirer les prix vers le bas, plutôt qu’à de simples subventions de fonctionnement ou d’objectifs synonymes de co-construction des actions. Dans des organisations productrices de service, cas de beaucoup d’associations, la part des salaires est très importante dans le budget. Tirer les prix vers le bas pour répondre à la concurrence, même entre associations, revient à baisser les salaires et les conditions de travail en général.

Transfert des méthodes du privé lucratif dans les associations à but non lucratif. Dans ce processus de marchandisation à travers les marchés publics, les associations peuvent être mises en concurrence avec des organisations privées à but lucratif. Dans le même mouvement, les associations à but non lucratif vont importer des entreprises capitalistes, leurs méthodes de gestion et de « rationalisation » des ressources économiques et humaines. Le privé lucratif est souvent supposé plus efficace, dans ses méthodes de gestion ; c’est une assertion très problématique. En effet, comment comparer l’efficacité d’acteurs ayant des objectifs différents ? Cela aboutit à une baisse des compétences des travailleur·ses, à une dégradation de leurs conditions de travail et de leurs salaires, mais aussi à leur précarisation et à la dévalorisation symbolique de leur travail, en plus de rémunérations basses. Le secteur associatif est un laboratoire des contrats dérogatoires au droit du travail : à titre d’exemple, les Emplois-jeunes, les CAE-CUI, mais aussi le volontariat de Service civique16 ou le contrat d’engagement éducatif17.

A l’opposé, il existe aujourd’hui, parmi les directions d’associations, un véritable patronat associatif qui, sans avoisiner les revenus tristement surréalistes des patrons du CAC40, bénéficie d’une rémunération très supérieure à la médiane des revenus du travail18. Nous n’en sommes pas à un profit privé, légalement impossible dans les associations, ni au niveau d’écart de salaires des grands groupes capitalistes. Mais dans certaines associations, la position sociale et économique des dirigeants et dirigeantes les détache des intérêts des usager·es et des salarié·es. Le niveau de leur rémunération contribue à les fidéliser à un système d’accaparement par une élite de la valeur produite par le travail de toutes et tous les salarié·es19. Le statut social donné par la position de directeur ou directrice d’une grande organisation tend aussi à les rattacher aux réseaux sociaux et normes des classes dominantes. Enfin, la qualité du service rendu aux usager·es en pâtit aussi. En effet, en reposant sur des indicateurs de réalisation chiffrés, ce type de fonctionnement amène à dévaloriser et limiter les actions difficilement quantifiables, notamment dans le domaine du soin et du relationnel humain.

Privatisation des ressources des associations à but non lucratif. En période d’austérité budgétaire, ces structures, à qui l’on a délégué les services publics, sont sommées de diversifier leurs ressources, en faisant appel aux dons et au mécénat, auprès d’individus mais surtout d’entreprises privées. Cela passe aussi par du mécénat de compétences, permettant de mettre à disposition des associations des salarié·es d’entreprises lucratives, en échange de réduction d’impôts. C’est aussi très intéressant pour les bilans de Responsabilité sociétale des entreprises, très à la mode en ce moment.Ces financements par les entreprises du secteur privé lucratif sont incités par des exonérations fiscales, qui coûtent moins cher que le financement public pur et permettent aux entreprises à but lucratif de mettre un pied dans les secteurs d’intérêt général gérés sans but lucratif. Même s’il n’y a pas de profit privé réalisé directement, des entreprises capitalistes peuvent ainsi « optimiser fiscalement » leur contribution économique aux dépenses publiques, tout en capitalisant en image. Quand on connaît l’importance de l’image pour les entreprises, et les sommes astronomiques qu’elles dépensent en publicité, ces « investissements dans l’intérêt général » sont une aubaine pour redorer leur blason, tout en s’exonérant de l’impôt.Si la privatisation des services publics est désormais un lieu commun, on a affaire, ici aussi, à la « publicisation des intérêts privés » : on tend à faire croire, dans la lignée de la Responsabilité sociétale des entreprises, que les entreprises dirigées par des actionnaires ont également l’intérêt général comme objectif. On privatise les services publics et on reconnaît le caractère d’intérêt général de l’apport des groupes privés les plus prédateurs: la boucle est bouclée ! Cette confusion a été renforcée avec la création du statut d’entreprise à mission ? dans la loi PACTE de 201920.

Création d’un profit par l’action associative supposée non lucrative. Cependant, l’associatif d’intérêt général, même associé au capitalisme, n’est pas encore à même de générer du profit. La digue éthique n’a pas encore totalement cédé. Il en faut plus. C’est là qu’entrent en jeu les contrats à impact social (CIS). Derrière cette terminologie bureaucratique et méconnue, se cache une réalité ultralibérale. Une association menant un service d’intérêt général, contractualise avec une entreprise privée à but lucratif et un cabinet d’évaluation, avec l’accord de l’administration publique. L’entreprise finance un des projets de l’association, avec un objectif de résultats. Si les résultats sont atteints, d’après l’évaluation d’un cabinet d’évaluation tiers dont on peut questionner l’indépendance dans un tel montage, la puissance publique rémunère l’entreprise au-delà des fonds investis ; sinon, l’entreprise devra supporter seule le financement. Sans revenir sur les nombreux effets pervers d’un tel fonctionnement, et l’idéologie qu’il sous-tend, on constate alors qu’une association à but non-lucratif vient, enfin, de générer du profit capitaliste !

Vers un abandon de la non-lucrativité dans les secteurs d’intérêt général ? Ainsi, les portes et fenêtres s’ouvrent au capitalisme dans le secteur associatif. Il n’y aura plus qu’à dérouler la suite du programme. Après avoir méthodiquement organisé sa faillite par austérité budgétaire, on pourra prétendre que, finalement, la gestion privée lucrative est plus efficace que la gestion publique ou associative, et on n’aura plus qu’à confier directement au secteur privé lucratif la gestion de l’intérêt général.Cette étape n’est pas encore advenue, du moins de manière hégémonique, mais les exemples sont là : dans les transports, la banque et les télécommunications, et en cours pour les retraites, l’assurance maladie, l’accompagnement vers l’emploi, etc.Remarquons qu’à chaque fois, ces privatisations amènent des conséquences sociales dramatiques. L’emblématique procès qui a abouti à la condamnation de France Télécom, à la suite d’une vague de suicides directement causée par le management de l’entreprise privatisée, devrait faire réfléchir nos dirigeant·es et nous immuniser contre la rhétorique de l’efficacité du privé.

SOS n’a certainement pas le monopole de l’immixtion du capitalisme dans le secteur associatif d’intérêt général. Il en est, en revanche, une manifestation emblématique en France. Il est un acteur clef, qui endosse totalement les évolutions décrites ci-dessus : instauration de logiques de concurrence et de marché, transfert des méthodes du privé lucratif, privatisation des ressources, et, à une échelle encore petite, développement de profit lucratif dans l’associatif, avec les CIS. En effet, très peu de CIS ont encore été signés en France. WIMOOV, membre de SOS, a été une des trois premières associations autorisées à signer un CIS en 2017.

Une créativité loin d’être épuisée. Nous sommes certainement loin d’avoir épuisé la liste des opportunités de profit sous couvert des activités à but non-lucratif. La créativité en la matière est certainement plus large que notre imagination. Pour en donner un exemple, revenons un instant vers le Groupe SOS et sa gestion immobilière. On parle d’un patrimoine de 500 millions d’euros ; principalement des logements sociaux, des crèches, EHPAD, etc. ; mais aussi quelques jolies propriétés, dont certaines ont été revendues à vil prix à des dirigeants du Groupe. Un avantage en nature à la limite de la légalité ?Au-delà des privilèges possibles pour les dirigeants du Groupe, il faut rappeler que la non-lucrativité dans les établissements de SOS n’ayant pas une forme associative est un engagement de principe. Rien n’oblige légalement SOS à ne pas faire de profit dans ces établissements, ni ne permet de dire que la politique du groupe en la matière ne changera pas. L’immobilier du Groupe SOS est géré par Alterna, une société coopérative d’intérêt collectif. Ainsi, l’immobilier des associations qui deviennent membres de SOS est reversé dans le giron d’Alterna. A première vue, ce montage coopératif rend impossible une rémunération trop lucrative de l’immobilier au sein de SOS. En effet, sans être des associations, la lucrativité des coopératives est assez contrainte. Mais ALTERNA, est elle-même détentrice de Sociétés civiles immobilières (SCI). C’est ce que l’on appelle un montage en holding : une société, en l’occurrence ALTERNA, possède en cascade d’autres sociétés ou une partie des parts de ces dernières, en l’occurrence des SCI. Aucune règle de droit ne limite la lucrativité des SCI. Et rien, sauf le bon vouloir des dirigeant·es de SOS, n’empêche, à terme, que des parts de ces SCI soient revendues à des tiers, personnes morales ou physiques, qui demanderaient une rémunération de leur investissement. Ainsi, la complexité du montage juridique de SOS offre une possibilité de générer du profit lucratif, par la rente immobilière à partir de l’immobilier détenu au départ par des associations, ensuite récupérées par le Groupe, même si ceci n’est pas effectif à ce jour.

Efficacité du dispositif

Mais pourquoi est-ce que ça marche ? Qu’est-ce qui explique le succès de SOS ? Pourquoi un modèle se passant du travail gratuit par le bénévolat est-il « compétitif » ? L’un des éléments nécessaires à la compréhension, mais non suffisants, tient à la connivence au sein de l’oligarchie et aux accointances entre sphères économique et politique. La nature de la direction du Groupe, et le réseau constitué autour, en font un facteur déterminant, du fait de la proximité avec les lieux de pouvoir : en termes d’information, de soutien des institutions et même de modelage de politiques publiques favorables au Groupe, telles que peuvent le permettre les missions politiques des dirigeant·es de SOS, en premier lieu Jean-Marc Borello. C’est ce conflit d’intérêt que pointe, par exemple, Le canard enchaîné, avec la mise en place du label « French Impact » par le gouvernement, dont Jean-Marc Borello est, parmi d’autres, à l’initiative : « une partie des associations et des structures distinguées par cette décoration pourraient se partager, sur cinq ans, un magot d’un milliard d’euros ! Et, dans la course, le groupe de Borello est bien placé… »21. On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

L’entregent de Jean-Marc Borello aide le groupe SOS, et sa position de conseiller du prince est un levier du maintien et du développement de l’activité du Groupe SOS. Mais cet entregent préexistait-il à la création du Groupe ? Nous pouvons faire plusieurs autres hypothèses complémentaires. L’approche gestionnaire du groupe SOS, distincte d’une approche plus associative, politique ou militante de nombreuses autres associations, lui permet de décomplexer les processus de « rationalisation » et les suppressions d’activités non excédentaires au budget. Là où des membres de Conseils d’administration d’associations moins « gestionnaires » peuvent avoir des réticences à supprimer des activités, et souhaiter, coûte que coûte, en maintenir certaines même déficitaires, du fait de l’attachement à l’utilité sociale de ces actions, l’approche du Groupe SOS ne souffre d’aucun complexe sur le fait de « rationaliser » les activités et tailler dans des activités à utilité sociale éprouvée. D’un point de vue moins spécifique au Groupe SOS, le travail gratuit bénévole est un facteur de « compétitivité » des associations. A tel point que l’on comptabilise une « valorisation du temps bénévole », comme cofinancement dans de nombreux projets menés par des associations. On comptabilise financièrement l’investissement bénévole dans chaque projet. Cette action se fait, soit pour calculer l’économie réalisée par le recours à du travail gratuit bénévole, afin de justifier à un bailleur l’économie réalisée par le recours à l’association, par comparaison au recours à une prestation privée, au moment d’accorder des subsides à l’association, soit pour rendre visible une dynamique associative militante que ne pourrait assurer le secteur marchand.

Cependant, animer un réseau de bénévoles, et son corollaire de démocratie interne, la fameuse vie associative, est chronophage et coûteux en logistique, voire en temps d’animation salarié à différents niveaux ; sans parler du temps du débat politique, de la décision collective, voire du conflit inhérent à l’action collective. Ainsi, une organisation « entrepreneuriale » descendante, voire autoritaire, bien organisée comme le Groupe SOS peut se révéler tout aussi efficace économiquement que le recours à une main d’œuvre bénévole, mais pas forcément disciplinée par un lien de subordination légal, comme celui du salariat ou du contrat avec un prestataire privé, par exemple sous statut d’auto-entrepreneur. D’autant plus que l’associatif a accès à des statuts précaires qui permettent de lever des « contraintes liées au droit du travail » en matière de rémunération, de cotisations et de temps de travail tels les contrats aidés. Le recours à des volontaires en Service civique, des Contrats d’engagement éducatifs ou à l’autoentrepreneuriat permet même de s’exonérer complètement du droit du travail.

De plus en plus, les associations sont des prestataires, à qui l’on délègue l’action publique, plutôt que des partenaires de la société civile avec qui co-construire des politiques publiques. Ce contexte rend encore moins intéressant le recours à des structures avec un bénévolat développé, qui pourraient constituer un contre-pouvoir interne. Au contraire, cela favorise les structures dites professionnalisées. Cette évolution est cohérente avec les cadres européens de subvention publique, qui amplifient l’assimilation des associations à but non lucratif à de simples prestataires privés, sans distinction avec le secteur marchand lucratif. Le sociologue Mathieu Hély parle d’une « dualisation entre des groupements “traditionnels” régis par la loi de 1901 et administrés exclusivement par des bénévoles, et un pôle constitué de véritables “entreprises associatives”, chargées de mettre en œuvre des politiques publiques (insertion par l’activité économique, handicap, services aux personnes, protection de l’environnement, petite enfance, etc.)22 » Par ailleurs, le Groupe SOS, comme un certain nombre d’autres acteurs de « l’économie sociale », a un rapport décomplexé au financement privé, là où nombre d’associations ont une attitude rétive au recours au secteur marchand pour se financer. Mieux, la mise en œuvre de pratiques managériales ou de gestion directement importées du monde de l’entreprise, et la maîtrise de son vocabulaire, sont des facteurs de réussite dans la construction de relations privilégiées avec des acteurs du secteur privé marchand lucratif ayant ces mêmes pratiques. Ces deux mondes se comprennent. La diffusion de ces mêmes pratiques dans le public avec le New public management, importé d’outre-Manche, en fait un atout aussi dans les relations avec le secteur public. Le rêve de « start-up nation » du président Macron, c’est-à-dire notre cauchemar, et l’arrivée importante aux responsabilités d’élu·es issu·es de l’encadrement des grandes entreprises, notamment via La république en marche, renforce certainement cet effet.

A cela, s’ajoute la faible combativité des salarié·es de l’associatif, souvent mobilisé·es pour défendre l’objet social de leur employeur, mais plus rarement impliqué·es dans le combat syndical. Ce phénomène est amplifié par le fait que de nombreuses associations ne sont pas couvertes par des conventions collectives. Près du tiers des salarié·es employé·es par une association régie par la loi de 1901, ne relèvent d’aucune convention collective (contre 8% « seulement » des salarié·es du secteur privé lucratif). Enfin, nombre d’associations, y compris dans le groupe SOS, ont un faible nombre de salarié·es, les faisant passer sous des seuils propres à déclencher la création d’Instances représentatives du personnel. Le fait d’avoir une multitude de petites associations réunies en fédération exacerbe ce problème. Là encore, le Groupe SOS est un cas emblématique. Interrogé par la journaliste Pascal-Dominique Russo, un ancien salarié de SOS témoigne d’une volonté, au sein du Groupe, de maintenir les établissements en dessous de cinquante salarié·es pour limiter les IRP. Selon la même personne, au sein du GIE Alliance gestion, membre de SOS, qui emploie assez de salarié·es pour avoir des délégué·es du personnel, les élections professionnelles ne semblent pas avoir eu lieu durant des années. Un Conseil social et économique à l’échelle des 21 500 salarié·es revendiqué·es par le Groupe SOS, comprendrait au moins 35 membres titulaires disposant annuellement de 14 280 heures annuelles de délégation, soit l’équivalent de presque neuf personnes à temps plein.

Vers une réponse syndicale ?

SOS participe à importer davantage encore l’esprit du capitalisme dans le secteur associatif d’intérêt général. En retour, l’associatif devient aussi un champ d’expérience pour le capitalisme, qui peut profiter de l’engagement propre au monde associatif pour justifier une précarisation galopante du travail, jusqu’à un travail gratuit dans certains cas, de plus en plus nombreux23, sans avoir pour cela à recourir au bénévolat. En effet, ce dernier impliquant de devoir satisfaire les bénévoles est une entrave à la rationalisation des activités. Les travailleur.ses du Groupe SOS ne peuvent compter que sur elleux-mêmes et sur leurs camarades, pour mener le combat pour leurs conditions de travail et le sens de ce dernier. Mais ce combat se révèle complexe, pour des raisons multiples déjà évoquées : faible syndicalisation, peu d’IRP, moins de conventions collectives qu’ailleurs et multiples conventions collectives dans le groupe, sans une unité précise de secteur d’activité, des établissements et salarié·es géographiquement dispersé·es, sous des statuts différents et relativement précaires, dont certains ne relèvent pas du Code du travail ; mais avec un seul patron : le directoire et son président. Un rêve de patron du CAC 40 en quelque sorte. De plus, la majorité des salarié·es est des femmes et, dans des associations comme MANA, une proportion importante de salarié·es sont racisée. La réponse devra donc aussi intégrer la question intersectionnelle dans nos luttes syndicales24. Enfin, une partie des travailleur.ses du Groupe SOS, et d’un nombre grandissant d’associations, ne relève plus du droit du travail. Les recours à des prestations d’autoentrepreneuriat et au volontariat en Service civique sont de moins en moins marginaux ; ils nous obligent à penser le syndicalisme par-delà le champ classique du salariat. Là encore, SOS n’est pas un cas isolé, mais un exemple type ; désormais, il se pose comme le plus gros employeur associatif. L’associatif étant un laboratoire de précarité, le syndicalisme en milieu associatif doit être un laboratoire de luttes.

Une première étape est celle de la compréhension du phénomène SOS ? et plus largement de l’immixtion du capitalisme dans les organisations d’intérêt général. Cet article en est une ébauche qui appelle à être poursuivie. Comprendre permet de lutter, mais n’est pas suffisant. Il faut ensuite être capables, partout où nous sommes, de se battre contre l’implantation de SOS dans de nouvelles associations et, plus généralement, contre la mise en œuvre des méthodes du privé marchand lucratif dans les associations ; les CIS étant la partie émergée de l’iceberg. Dans ce combat, des alliances ponctuelles avec certains patrons bénévoles, tout en prêtant attention à nos lignes rouges, peuvent être pertinentes. C’est une réflexion à mener avec précaution pour ne pas tomber dans un « corporatisme associatif ». Il faudrait aussi, dans les syndicats de l’Union syndicale Solidaires, identifier les camarades implanté·es dans des structures membres de SOS et les mettre en relation. L’expérience de Solidaires 33, avec une coopération exemplaire entre Asso-Solidaires et Sud Santé Sociaux, prouve que ces collègues, bien que souvent isolé·es territorialement et dans leur organisation, gagnent à lutter ensemble. Un tel travail pourrait se faire aussi en intersyndicale. Les camarades ainsi mis en relation seraient plus à même d’identifier les formes d’actions pertinentes pour elleux-mêmes. La piste de retravailler à la reconnaissance de l’Unité économique et sociale (UES) du Groupe SOS, malgré le premier échec de la démarche pertinente menée par Sud Santé Sociaux, pourrait, si elle débouche favorablement, faciliter les mobilisations et les solidarités entre collègues. Le dossier de demande de reconnaissance d’UES, monté dans l’urgence de la lutte, avait réussi à prouver une concentration des pouvoirs dans SOS, propre à caractériser une UES, mais avait échoué à démontrer la similarité et la complémentarité des actions des membres du Groupe. La démarche s’était focalisée sur les associations fondatrices de SOS, et non sur ses multiples membres, dont certains travaillent bien dans des métiers proches. De plus, des documents attestant de l’imbrication financière entre certains membres pourraient certainement être mobilisés. Si une UES semble difficile à faire reconnaître sur tout le Groupe, cela pourrait se faire pour le réseau (ou le regroupement) de certaines des associations membres, et concernerait des centaines de salarié·es. Par ailleurs, une telle lutte serait une belle occasion de souder des camarades et de médiatiser SOS sur ses zones d’ombres.

Sortir de la névrose d’une société capitaliste, dans les associations, et ailleurs

Il ne faut pas se méprendre sur notre propos. Notre syndicalisme ne vise pas à évincer le capitalisme de l’associatif, mais de la société. Il se trouve que l’associatif et l’intérêt général sont un front de cette lutte. Nous ne défendons donc pas une spécificité d’un « capitalisme d’intérêt général » à combattre, mais devons contrer les stratégies que les capitalistes adoptent dans les secteurs d’intérêt général. C’est là où comprendre le fonctionnement du Groupe SOS se révèle indispensable. D’autant plus que si elles fonctionnent, si elles se révèlent réellement nuisibles, les innovations de SOS et des « entreprises sociales » qui lui emboîtent le pas seront réutilisées contre tous les travailleurs et toutes les travailleuses. C’est le risque encouru avec la création des entreprises à missions, déjà mentionnées. Nul doute que l’éloignement grandissant entre les valeurs mobilisées par les entreprises, associatives ou non, et les pratiques concrètes sur les lieux de travail générera des souffrances chez les travailleurs et travailleuses, et participera à la névrose de notre société capitaliste. Comme l’expliquait si bien Cornélius Castoriadis : « le capitalisme est bâti sur une contradiction intrinsèque – une contradiction vraie, au sens littéral du terme. L’organisation capitaliste de la société est contradictoire au sens rigoureux où un individu névrosé l’est : elle ne peut tenter de réaliser ses intentions que par des actes qui les contrarient constamment. Pour se situer au niveau fondamental, celui de la production : le système capitaliste ne peut vivre qu’en essayant continuellement de réduire les salariés en purs exécutants – et il ne peut fonctionner que dans la mesure où cette réduction ne se réalise pas ; le capitalisme est obligé de solliciter constamment la participation des salariés au processus de production, participation qu’il tend par ailleurs lui-même à rendre impossible ».

1 www.mediapart.fr/journal/france/010420/hopital-public-la-note-explosive-de-la-caisse-des-depots

2 Groupe SOS Jeunesse, Groupe SOS Solidarités, Groupe SOS Santé et G SOS Seniors.

3 www.groupe-sos.org/311/gouvernance

4 Pour celleux qui n’aurait pas lu le roman d’anticipation 1984, de Georges Orwell, la novlangue est une simplification du langage sous l’impulsion de l’état où « La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. »Voir aussi : La novlangue néolibérale : La rhétorique du fétichisme capitaliste, Alain Bihr ; Editions Syllepse, 2017.

5 Aurélien Tâché fait partie des député·es élu·es sous l’étiquette La république en marche, parti·es en mai 2020 pour fonder le groupe parlementaire « dissident » Écologie démocratie solidarité.

6 Ou formation à la communication publique dans les médias.

7 Elle cumule en même temps des postes de direction dans diverses organisations du groupe SOS en Gironde, en plus de Mana : au Centre d’accueil de demandeurs d’asile de Bordeaux, au Centre provisoire d’hébergement de Libourne, à la Plateforme départementale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés et à Intermédiation locative Gironde. Décidément SOS aime bien la concentration des pouvoirs.

8ASSO : Action des salarié·es du secteur associatif.

9 Consultation psy, avec interprète et service d’interprétariat pour d’autres associations et institutions.

10 Souffrance en milieu engagé, enquêtes sur les entreprises engagées, Pascale-Dominique Russo, Éditions du faubourg, 2020.

11 Pour un capitalisme d’intérêt général, Jean-Marc Borello, Editions Débats publics, 2017.

12 C’est-à-dire l’introduction systématique des modes de gestion, notamment des « ressources humaines », du secteur privé lucratif au sein des administrations publiques.

13 Nous employons ce vocable, pour regrouper les associations à but social, de solidarité et de citoyenneté, en excluant les associations montées dans un but entrepreneurial (l’association est la personne morale la plus facile à constituer), ou dans le but de défendre des intérêts particuliers. Il s’agit d’une définition plus politique que juridique, même s’il existe la possibilité de faire reconnaître administrativement « l’intérêt général » pour une association.

14 Nous utilisons ici, et pour le reste du texte, les notions de citoyen.ne et de citoyenneté dans leur sens étymologique de participation à la vie de la cité, hors toute considération juridique liée à l’état civil. Il est des « sans papiers » mille fois plus citoyen·nes que d’autres habitant·es ayant la nationalité française.

15 Même si les associations qui empruntent auprès des banques paient bien des intérêts et participent au système financier capitaliste.

16 Travail effectué par des jeunes, entre 18 et 25 ans (30 ans dans certaines situations), dépendant du Code du service national, et non du Code du travail, indemnisé·es à hauteur d’environ la moitié du SMIC net, ouvrant des droits sociaux au rabais.

17 Contrat de travail proposé aux personnes exerçant des fonctions d’animation et d’encadrement dans des accueils collectifs de mineurs (par exemple, les centres de vacances). Dépendant du Code de la famille, et non du Code du travail, il déroge à diverses dispositions de celui-ci, notamment sur le temps de travail, le repos et la rémunération.

18 Une étude du cabinet Deloite révèle qu’en 2014 des cadres supérieurs d’associations peuvent gagner des salaires annuels bruts de plus de 100 000 €, même si les salaires des cadres dirigeants des associations sont de 56 % inférieurs à ceux du privé lucratif, toutes choses égales par ailleurs.

19 Nous appliquons ici aux associations, le raisonnement de l’économiste Jean-Marie Harribey sur la valeur produite dans le public. Pour lui, le secteur public produit de la valeur économique, cette dernière n’étant pas validée par le marché, mais par la décision politique. Selon nous, on peut appliquer ce raisonnement à la partie non-marchande du travail dans les associations financées par des subventions publiques, sans mise en concurrence. Pour l’activité marchande, le travail dans les associations produit de la valeur économique de manière « plus classique ».

20 Par exemple, l’entreprise Danone, cotée en bourse, est récemment devenue une entreprise à mission se chargeant « d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » : une belle opération d’écoblanchiment, quand on se souvient que Danone était épinglée sévèrement en 2016 dans le rapport « La face caché des marques » réalisé par l’ONG Oxfam !

21 www.dubasque.org/2018/03/01/leconomie-sociale-solidaire-nechappe-a-fievre-reformatrice-demmanuel-macron/

22 Mathieu Hely, ibid.

23 Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?, Maud Simonet , Editions Textuel, 2018.

24 « Syndicalisme, classes sociales et oppressions spécifiques », Christian Mahieux, Mouvements n°100, 2020.