Ce que la compétence fait à l’enseignement

L’approche par compétences, qui est apparue d’abord dans le monde de l’entreprise et des ressources humaines (dès les années 1970) avant d’entrer dans les écoles (à partir des années 1990-2000), est redevenue récemment un sujet d’actualité. La cause ? Les avis émis par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) ont, en effet, révélé un véritable chantage aux compétences. Les universités qui ne basculeront pas dans l’enseignement par compétences seront sanctionnées et des départements d’art, de philosophie, de sciences sociales, etc., pourraient se voir refuser leur accréditation. Mais cette brutalité est-elle si surprenante ? La compétence n’est-elle pas en effet au cœur du projet de transformation néolibérale des sociétés ? Et n’est-ce pas pour cette raison que le terme est de plus en plus présent, pour ne pas dire omniprésent, dans la langue des managers (qu’ils s’occupent de l’école ou de tout autre domaine d’activité) ? Une autre question, plus douloureuse peut-être : comment cette « approche par compétences » (APC), profondément néolibérale, a-t-elle pu pénétrer aussi facilement dans les écoles et cela sans rencontrer une résistance à la hauteur de l’enjeu ?

De nombreuses enseignantes et de nombreux enseignants ont en effet – malgré eux sans doute – participé de cette pénétration de la logique de la compétence dans l’école, et souvent avec de très bonnes intentions. On trouve parmi les arguments les plus courants avancés en faveur de l’APC :

1° La volonté d’alternative à la note chiffrée comme mode d’évaluation des élèves (considérée comme un instrument de classement autoritaire, dépourvu de sens, voire punitif) ;

2° L’idée qu’il y aurait « compétence et compétence » (sous-entendu : une « bonne » et une « mauvaise » compétence), que la compétence pourrait donner lieu à des applications pédagogiques favorables aux apprentissages de l’élève, sans reproduire au sein de l’enseignement l’esprit qui anime la compétence néolibérale ;

3° L’intention de se rapprocher au mieux de ce qui concerne l’élève, de partir de ses désirs d’apprentissage (« l’élève au centre ») en sortant du rapport disciplinaire à l’enseignement (qui viendrait imposer de manière « violente » des objets à étudier aux élèves, sans même qu’ils en comprennent l’origine, les enjeux et finalités) ;

4° L’importance de préparer l’élève (en particulier celle ou celui qui provient des classes populaires) au monde (cruel) qui l’attend au sortir de l’école : c’est-à-dire au marché du travail (et lui assurer, au moins, l’obtention d’un emploi).

Tous ces arguments semblent à première vue tout à fait légitimes et il était sans doute difficile de ne pas baisser la garde. Pourtant, ce qui apparaît aujourd’hui de manière de plus en plus évidente, c’est le lien entre compétence et transformation néolibérale de la société.

L’approche par compétences, plutôt que d’émanciper les élèves, les enferme dans un rapport instrumental au monde ; et les aborde eux-mêmes comme ressources exploitables selon des critères prédéfinis. Dans cette approche, le « monde » présenté à l’élève n’est plus que simple support, prétexte à développer et exercer telle ou telle compétence. L’élève devient une somme de compétences qui indiqueront sa valeur pour occuper telle ou telle position dans l’appareil productif. Ce concept de compétence permet ainsi une réelle « capture » à la fois des élèves, des enseignants et enseignantes, mais aussi de leurs savoirs et savoir-faire, donc de l’enseignement lui-même. Cette capture est organisée par les organisations internationales de pilotage de la transformation néolibérale des sociétés, en particulier l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui ne s’est jamais distinguée pour ses politiques en faveur de l’émancipation. La seule libération importante pour l’OCDE est celle du capital, et l’enseignement dont il rêve est celui qui renoncera à tout autre but que l’adaptation des élèves aux besoins des entreprises. En ce sens, la compétence se dévoile comme un véritable outil de contrôle et de soumission.

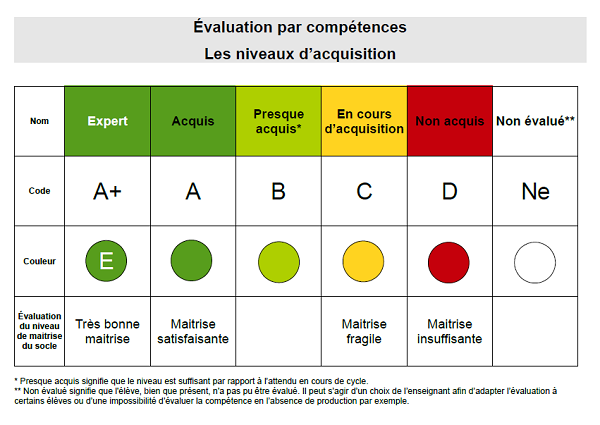

Cette capture de l’enseignement va au-delà des seules « compétences » scolaires (« exploiter les ressources expressives de la parole », « traiter des données statistiques », « exécuter un calcul ») et s’étend désormais à des « compétences psychosociales » ou « compétences de vie » (savoir travailler en groupe, en autonomie ; faire preuve d’empathie, de curiosité ; avoir une attitude citoyenne, faire preuve d’esprit critique ; savoir appliquer les gestes barrières, savoir gérer son stress, etc.). Dans ce contexte, les savoirs et savoir-faire enseignés doivent se libérer de leur carcan disciplinaire : un contenu disciplinaire ne peut plus compter « pour lui-même », mais ne peut qu’être étudié en vue « d’en obtenir quelque chose » qui soit mesurable et certifiable. Or, les entreprises ont-elles vraiment besoin de salariés ayant des connaissances en histoire, en poésie, en sciences naturelles ? À quoi sert un savoir qui ne peut pas être mobilisé au service des entreprises ? Au service de la société ? Ainsi, dans le prolongement de la production d’un salarié adaptable aux exigences fluctuantes du monde de l’économie, ce qui est visé et promu, c’est la production d’un citoyen. Par exemple, face au torrent d’informations déversées par les appareillages techniques toujours plus envahissants, le citoyen muni de sa « compétence esprit critique » saura s’informer auprès des sources officielles validées par le pouvoir. L’évaluation des élèves suit donc naturellement cette pente avec l’approche par compétences qui permet, plutôt qu’une suppression de la notation, une extension du domaine de l’évaluation : l’élève n’est plus évalué uniquement sur des savoirs et savoir-faire disciplinaires, mais aussi désormais sur des savoir-vivre, savoir-être, qui tendent à constituer l’ensemble de sa vie scolaire, et privée. Ainsi, l’évaluation ne se limite plus seulement à constater un niveau dans un domaine disciplinaire, mais elle vise à produire et contrôler un comportement dans toute l’étendue de la vie.

Oui mais il y a, dit-on, « compétence et compétence » : l’une, néolibérale certes, que récuseront la plupart des enseignants et enseignantes ; l’autre, qui aurait été extraite de la logique marchande pour se placer au seul service d’une meilleure éducation. Nous devons la création de cette « bonne compétence » au champ universitaire des sciences de l’éducation, par exemple aux travaux du pédagogue reconnu Bernard Rey. Il a lui-même exercé son esprit critique au sein de sa propre discipline pour contrer les discours des enseignantes et enseignants inquiets des débouchés néolibéraux de ce concept. À l’entendre, un concept né dans et pour la logique néolibérale, n’est pas condamnable en soi : cela dépend seulement du domaine d’application et des buts poursuivis. Selon lui, une approche scientifique réellement neutre saura extraire de la « compétence » des applications pertinentes dans d’autres domaines (ici, celui de l’éducation) et détachées de ses objectifs néolibéraux initiaux. En défendant la « bonne » compétence contre la mauvaise, Bernard Rey et ses collègues ont désarmé l’opposition et légitimé l’entrée des compétences dans les écoles. Leur travail influent est le symbole emblématique de cette fausse critique qui renforce ce qu’elle prétend combattre. Et au-delà de Bernard Rey, c’est le rôle de l’ensemble des sciences de l’éducation qui pose question. Comment ont-elles pu rester aveugles et muettes sur la véritable nature de la compétence ? Comment ont-elles pu accepter une telle « évidence » de sa mise en place ? Quels travaux issus des sciences de l’éducation ont réellement produit une critique du concept de compétence ? Comment les sciences de l’éducation ont-elles pu ignorer les critiques qui étaient formulées par celles et ceux qui, comme Nico Hirtt et Angélique Del Rey, apparaissent aujourd’hui comme de véritables lanceurs d’alerte1 ? Les sciences de l’éducation ont participé activement à l’adaptation de ce concept managérial au domaine de l’enseignement ; et cela sans se poser la question (pourtant première) de sa légitimité. On aurait pu attendre davantage de scientifiques de l’éducation.

C’est la figure même du pédagogue – entendu comme spécialiste de la « pédagogie » – qu’il semble nécessaire de questionner2. Enseignement et pédagogie sont deux choses fondamentalement différentes. Là où l’enseignement montre les différents objets du monde (un théorème de mathématiques ; une partition de flûte à bec ; une période historique ; un atlas géographique ; etc.), la pédagogie, elle, est abstraite – dans le mauvais sens du terme – elle est hors du monde et « sans objet ». Le pédagogue vient ainsi de l’extérieur expliquer comment on doit enseigner et cela sans se soucier de la discipline enseignée ou de l’objet du monde qui est montré à l’élève. Il est évident que des problèmes d’ordre pédagogique se posent tous les jours dans les salles de classe (par exemple comment aborder au mieux un théorème de mathématiques ou une règle de grammaire, pour qu’ils soient réellement compris par les élèves), mais ce sont des problèmes particuliers et situés à résoudre par les enseignants et enseignantes eux-mêmes, en en parlant et en confrontant les idées entre collègues, en y réfléchissant collectivement, depuis leurs disciplines, depuis leur expérience concrète. Le pédagogue se présente au contraire comme un aidant généraliste, venu accompagner les enseignants pour qu’ils enseignent mieux leur discipline, et dont les conseils seraient valables pour toute situation d’enseignement. Or il s’agit ici non pas d’aider, mais d’instrumentaliser les disciplines afin de les faire rentrer de force dans des cadres établis ailleurs, en d’autres lieux, à d’autres fins… À quelles fins ? Décidées par qui ? Bernard Rey, finit par avouer lui-même son inquiétude :

« Quel organisme, quelle instance politique (car on voit que c’est finalement une question politique) pourrait légitimement établir une liste des priorités en matière de besoins sociaux ? Il y a là, on le voit, le risque d’une dérive totalitaire : il serait dangereux et abusif qu’un pouvoir décide des manières de conduire sa vie et des compétences qui y sont attachées.3 »

Les enseignants et enseignantes qui défendent une vision émancipatrice de l’APC invoquent souvent l’idéal de « l’élève au centre des apprentissages ». Il faut que l’élève puisse comprendre à quoi les savoirs et savoir-faire enseignés vont lui servir dans la « vraie vie ». Mais ce « monde réel » dans lequel les enseignements « serviraient » ne peut être alors que le monde du travail. Même s’il y a en effet de quoi s’inquiéter sérieusement de l’avenir des élèves, il faut opposer premièrement que c’est un calcul assez glacé que de réduire l’enseignement à la stricte préparation au monde du travail. Les personnes qui étaient élèves jusque dans le courant des années 2000 ont pu profiter d’un niveau d’utilitarisme des enseignements beaucoup plus faible que celui dans lequel baigne l’école d’aujourd’hui, où la concurrence est généralisée, où tout est évalué, où tout compte, où tout sert, et dans laquelle plus rien n’est insouciant. Combien d’enseignantes et d’enseignants déplorent cette ambiance en ce qu’elle empêche l’attention à un objet, à l’exercice d’un geste ? Combien vont jusqu’à reprocher aux élèves d’avoir eux-mêmes intégré ce rapport instrumental au savoir ? La mise en place d’instruments comme les Évaluations nationales ou Parcoursup seront désignés comme responsables de cette dégradation, mais s’ils en sont bien des vecteurs réels, ils ne doivent pas dissimuler les conséquences plus profondes de la logique de la compétence sur l’enseignement : l’élève y est privé de son rapport subjectif (de rejet ? de curiosité ? d’enthousiasme ?) à l’objet étudié. Le dispositif pédagogique est conditionné au préalable (et dans son dos) pour que l’élève y acquière non plus un savoir ou un savoir-faire l’affectant en lui-même, mais comme moyen, comme ressource. Ce faisant, l’élève aussi devient une ressource. L’instant de l’apprentissage lui-même est volé à l’élève car la pédagogie de la compétence ne lui permet plus d’apprécier (positivement ou négativement) l’objet étudié et la manière de l’appréhender sans qu’on l’observe en train de faire, sans qu’on vienne émettre des jugements sur la manière dont il est censé s’y rapporter dans des grilles préétablies. Ce qui n’est pas sans ajouter une nouvelle difficulté : celle de prédéfinir ce que doivent être les « bons effets » sur l’élève d’un apprentissage :

« L’alternative existant entre « pédagogie de la compétence » et « enseignement » peut se dire en ces termes :

- Ou bien j’enseigne Molière – ou Rimbaud, etc. – pour obtenir sur l’élève tel ou tel effet… Cet effet doit alors être décidé à l’avance : il sera l’un des items (ou « attendus ») pris aux grilles et référentiels de compétences ; qu’après validation je serai en mesure de signaler comme « acquis » dans la liste, en face de tel et tel nom.

- Ou bien j’enseigne Molière – Rimbaud, etc. – afin que Molière – Rimbaud, etc. – fasse leur effet sur les élèves… Quel effet ? Je n’ai pas à le dire… ni peut-être à chercher absolument à le prévoir.4 »

Loin d’émanciper l’élève et d’éveiller en lui des réactions, approbatrices ou critiques, en tout cas inattendues, la pédagogie par compétences enferme l’élève dans des attendus précis et ne lui laisse plus la liberté d’exercer sa sensibilité, son individualité, son (réel) esprit critique. Si les modalités d’apprentissage sont fixées en amont de toute rencontre et aussi précisément, reste-t-il alors une latitude aux élèves et aux enseignants pour s’approprier le cadre de l’enseignement, voire éventuellement pour le remettre en cause ?

La prise en compte des élèves issus des classes populaires est un autre argument mis en avant pour défendre l’APC. La figure de « l’opposant à l’APC », caricaturée en une personne indifférente au sort des classes populaires, uniquement intéressée par la transmission d’un savoir disciplinaire, a pu limiter la critique de ce concept dans nos rangs, et même inciter des enseignantes et enseignants à revendiquer cette pédagogie. Dans les faits, cela a pu placer des défenseurs des classes les plus opprimées au service de politiques les plus libérales. Car c’est en effet pour les élèves les plus défavorisés que l’enseignement par compétences a été conçu : pour leur fournir un enseignement minimum, au rabais, leur permettant de cocher les cases de l’employabilité. L’objectif n’a jamais été de les émanciper ou de les aider à développer leur esprit critique : si l’OCDE a introduit le concept de compétence dans l’enseignement, c’est pour répondre aux exigences de « l’enseignement de masse ». Les enfants des classes populaires destinés aux bullshit jobs n’ont pas besoin de tous les savoirs et savoir-faire disciplinaires qui ne les aideront en rien pour réaliser les tâches subalternes auxquelles on les promet. Un portefeuille de compétences fera l’affaire et coûtera moins cher. Il pourra être utilement complété par la validation et donc la production d’autres comportements, comme être apte : à endurer la dégradation des conditions de vie (compétence de « résilience ») ; à être autonome pour appliquer les consignes et gérer seul ses difficultés ; à ne pas se révolter, etc.

Contre ces objectifs nouvellement assignés à l’enseignement, il semblerait que les savoirs et savoir-faire, plus que jamais, soient une arme. Favoriser un enseignement exigeant pour tous et toutes est la plus grande preuve de respect envers les élèves, à qui le droit d’être confrontés au monde pour lui-même est reconnu. C’est aussi la preuve que les enseignants et enseignantes ne renoncent pas à leur travail émancipateur qui a pour première finalité le développement d’une subjectivité, ce qui implique de protéger l’élève de l’utilisation future qui en est attendue, pour lui permettre de ne pas développer un rapport seulement utilitaire au monde. Par contraste, l’enseignement par compétences apparaît comme l’autre nom de la démission et du corps enseignant vis-à-vis de sa tâche et de sa trahison vis-à-vis des élèves. Heureusement, l’enseignement des disciplines ne se plie pas si facilement à la compétence :

« Il est même frappant de constater à quel point dans les faits l’enseignement « résiste » à une telle exploitation (de lui-même) (de son objet) : c’est que toute discipline – à l’inverse exact de la pédagogie – est nécessairement intentionnelle ; c’est-à-dire « a un objet » ; c’est-à-dire « se rapporte à un monde » – qui ne lui est pas indifférent… 5 »

C’est sans doute là une piste qu’il nous faut suivre : ne pas rester indifférents au monde qui nous entoure, ne pas devenir insensibles à sa mise en exploitation généralisée. Si les disciplines doivent être défendues c’est bien parce qu’elles permettent de résister à cette transformation du système éducatif organisée par l’OCDE et les gouvernements néolibéraux en préservant la possibilité d’un rapport à la fois exigeant et désintéressé aux connaissances et aux savoir-faire. S’opposer à cette capture de l’enseignement n’implique pas la défense d’un enseignement disciplinaire intemporel, ni le rejet de ses adaptations à son époque, aux différentes origines sociales et culturelles des élèves, ou de toute expérimentation pédagogique émancipatrice. Bien au contraire, les groupes de pédagogie Freinet et d’autres mouvements de pédagogie émancipatrice, les commissions syndicales et même les « groupes de secteurs » organisés sous la tutelle de l’institution nous montrent la voie : celle de professionnels de l’enseignement discutant directement entre eux des difficultés vécues dans leur classe et des expérimentations permettant aux élèves de rencontrer et de s’approprier des savoirs et savoir-faire en dehors de tout attendu extérieur, qu’ils proviennent du monde de l’économie, ou des pédagogues.

Face à la capture de l’enseignement par la logique des compétences, que pouvons-nous faire ? Il est évident que la situation n’est pas facile tant cette logique est installée aujourd’hui dans le système scolaire et la société en général. La pression est grande pour faire accepter sa mise en œuvre. Face à cela, il faut que les enseignantes et enseignants reconnaissent la nature profondément néolibérale de la compétence et cessent d’utiliser ce terme pour lui préférer ceux de savoir et de savoir-faire. Ensuite, pour ne pas rester isolés face à la hiérarchie, il faut pouvoir se reconnaître, se regrouper et se réclamer ensemble d’un refus commun contre ce qui est infligé à notre métier : c’est à cette finalité qu’a été rendu public un Appel contre l’entrée des compétences de la maternelle à l’université, qui a déjà été signé par de nombreux enseignants et enseignantes. Cet Appel a été accompagné sur le plan théorique par la production de Thèses sur le concept de compétence, qui peuvent servir d’appui pour une critique approfondie de la notion, sur le terrain ou ailleurs. Il est illusoire de penser que les enseignants pourront avoir la main sur les compétences et les mettre au service d’autres objectifs que ceux qui seront décidés par les gouvernants. Ce n’est pas le corps enseignant qui décidera in fine. Car si on peut le laisser prendre part, au début, à l’élaboration des grilles de compétence, comme c’est le cas aujourd’hui dans les universités où la « participation » est même activement « encouragée », c’est avec la certitude qu’ensuite, une fois constitués, ces grilles et référentiels seront aux mains des instances de gouvernementalité extérieures : à disposition pour être modifiés et amendés depuis le dehors, pour être capturés (Hcéres, etc.).

Il nous faut pouvoir dire : nous n’avons pas besoin du concept de compétence pour enseigner ; nous n’avons pas besoin que des pédagogues viennent nous dicter notre travail ; nous refusons ce rapport instrumental au savoir ; nous refusons qu’élèves, enseignantes, enseignants, soient capturés de la sorte par la logique marchande. Il semble en fin de compte que la meilleure manière de lutter contre une quelconque capture politique de l’enseignement est de promouvoir une auto-critique par les travailleurs et travailleuses eux-mêmes, depuis leurs disciplines, depuis leur lieu de travail, confrontés à la réalité du métier ; et non pas abstraitement, depuis l’extérieur, depuis en haut.

*****

1 Angélique Del Rey, A l’école des compétences, La Découverte, 2010 (rééd. 2024) : « Le rapport des inspecteurs Houchot et Robine, remis en 2007, est quant à lui sans ambiguïtés : l’évaluation par compétences est “inéluctable”, car elle correspond à la fois aux “évolutions socio-économiques”, au “développement des sciences de l’éducation” et aux Recommandations de l’Europe. » (p. 10-11) / « Dans des articles […], Luis Garcès raconte comment les compétences se sont introduites dans le système éducatif […] depuis les années 1990, avec le président #####, connu dans le monde entier (et en particulier de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international) pour sa radicale politique néolibérale. […] Le résultat, c’est que ######## et ####, les directeurs de la petite école ######### #####, ignorent totalement, seize ans après la réforme des années 1990, la portée de la notion de competenc[e] dans une réforme dont ils appliquent pourtant les modalités » (p. 44-47)

2 Nous entendons ici par « pédagogie » la science qui a pour objet les conditions formelles de la transmission des savoirs et savoir-faire, indépendamment des disciplines. Le « pédagogue » diffère de l’enseignant dans le sens où ce dernier enseigne depuis une discipline et affronte les problèmes pédagogiques depuis ce lieu.

3 Bernard Rey, « Compétences scolaires : mode d’emploi », in Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale, Université de Liège, n° 21-22, 2005, p. 20.

4 Thèses sur le concept de compétence, « Thèse n° 5 – L’attendu et l’inattendu. La compétence comme recherche et contrôle d’un effet. (L’enseignement comme organisation d’une rencontre.) », Jacques-Alain Marie (collectif), Novembre 2023 – mars 2025, p. 19.

5 Thèses sur le concept de compétence, « Thèse n° 1 : La pédagogie de la compétence accomplit une destitution de l’intentionnalité. (L’enseignement est intentionnel. – L’enfant tel qu’assigné à lui-même par la pédagogie.) », Jacques-Alain Marie (collectif), Novembre 2023 – mars 2025, p. 7.

Appel des enseignantes et des enseignants à lutter contre l’entrée de l’approche par compétences dans les écoles – de la maternelle à l’université

L’Appel de Villejean a été lancé depuis Rennes le 25 janvier 2024. À ce jour, l’appel a été signé par des centaines d’enseignants du secondaire, par plus de 300 universitaires, par des sections syndicales (dont plusieurs syndicats Sud Éducation). (Voir la liste complète des signataires.) Cet appel peut être signé par toute enseignante ou tout enseignant en activité ou en retraite.

>> Pour lire l’Appel : https://www.pontcerq.fr/appel-des-enseignantes-et-des-enseignants-alutter-contre-lentree-de-lapproche-par-competences-dans-les-ecoles-de-la-maternelle-aluniversite-

appel-de-villejean/

Des comités d’action contre les compétences

À la suite de la diffusion massive de l’Appel, des comités d’action contre les compétences se sont constitués dans plusieurs villes (à ce jour : Rennes, Cleunay, Besançon, Craon, Le Mans, Brest, Villejuif, Berlin). Un comité d’action interne à l’université de Rennes 2 a également vu le jour.

Les comités ont pour but de relayer l’Appel, de le faire connaître auprès des enseignantes et des enseignants (toutes les initiatives sont les bienvenues : récolter des signatures, organiser des distributions de tracts, des collages d’affiches, des discussions publiques, etc.)

>> Pour contacter un comité d’action :

- Contacter l’adresse « générale » (qui pourra vous renvoyer vers tel ou tel comité) :comite.action.competence.rennes@gmail.com

- Ou,se rendre sur cette page, au paragraphe n° 4, où se trouvent les différents contacts : https://www.pontcerq.fr/appel-des-enseignantes-et-des-enseignants-a-lutter-contre-lentree-de-lapproche-par-competences-dans-les-ecoles-de-la-maternelle-a-luniversite-appel-de-villejean/

Brève histoire de la lutte contre les compétences

Les luttes syndicales, de personnels ou d’usagers, contre la mise en place des compétences à l’école se sont très peu faites directement. Elles ont néanmoins été combattues indirectement à travers les mouvements contre les dispositifs de fichage des compétences détenues par l’élèves :

– C’est d’abord « Base Élève » qui, en 2007, éveille la crainte qu’un nouveau « livret ouvrier » permette de recenser les « compétences » des élèves. Ce fichier numérique ne possédait pas cette fonction dans le projet initial, mais les travaux du CNRBE (Comité National de Résistance à Base Élève), et en particulier de Richard Abauzit de SUD éducation 34, pointent le risque majeur de ce type d’application.

– L’année suivante leur donne raison, puisque le Livret Personnel de Compétences (LPC) est mis en place en 2008. Il est également combattu, ce qui permet son abandon dans la pratique en 2016.

– C’est enfin le Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN) qui est imposé par l’institution en 2017. Lui aussi fait face à une opposition, notamment syndicale, mais à ce jour il est toujours en application.

Cependant, à travers ces quelques références bibliographiques, on voit que la critique de fond de la compétence à l’école n’est pas récente :

– Marcelle Stroobants, Savoir-faire et compétences au travail. Une sociologie de la fabrication des aptitudes, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 1993.

– Nico Hirtt, enseignant et membre de l’Aped (Appel pour une école démocratique – Bruxelles) a traité de la question de la compétence dans plusieurs de ses articles :

« Avons-nous besoin de travailleurs compétents ou de citoyens critiques ? » (sur le site de l’Aped, 15 mai 2001) et : « Quand les compétences n’ont plus rien de pédagogique » (sur le site de l’Aped, 18 mars 2011).

– Jean-Pierre Terrail a écrit plusieurs articles parus sur le site Démocratisation-scolaire.fr (du groupe GRDS : Groupe de Recherche pour la Démocratisation Scolaire) :

« La culture commune et la question des compétences. À propos de deux ouvrages de Perrenoud » (19 juin 2012) ; « Que faire avec le “socle” et les “compétences” ? » (16 mars 2013) ; « Les enjeux cachés de “l’interdisciplinarité” au collège » (2 novembre 2015).

– Angélique Del Rey : À l’école des compétences. De l’éducation à la fabrique de l’élève performant, La Découverte, 2013, rééd. 2024.

– Amélie Petitdemange, « À l’université, l’approche par compétences peine à convaincre les enseignants », in L’Etudiant. EducPro (article mis en ligne le 27 août 2024).

– Tribune de Michel Le Du, professeur de philosophie, parue dans Le Monde : « L’asservissement au marché du travail ne rend pas service, sur le long terme, aux étudiants » (mardi 11 mars 2025).

L’exemple du Café pédagogique – un relais pour l’acclimatation de la notion de compétence auprès des enseignantes et enseignants.

Comment la vigilance des enseignantes et enseignants, en face du concept de compétence, a-t-elle pu être à ce point endormie pendant vingt ans ? Il semble que les institutions et instances qui en pareils cas alertent habituellement n’aient cette fois pas du tout alerté. Pensons aux syndicats – et par exemple au SNUipp qui a laissé il y a vingt ans les collègues de la maternelle et du primaire entrer à fond dans l’approche par compétences – sans à aucun moment alerter à la hauteur de l’enjeu. Les collègues furent littéralement abandonnés aux arguments « bienveillants » et « rassurants » des pédagogues et scientifiques de l’éducation. Pensons aussi à la plateforme « Café pédagogique » qui pour de nombreux collègues sert, depuis sa création en 2001, de référence sur le net pour les questions de politique pédagogique, offrant un « dispositif de veille », perçu à gauche, très actif et très suivi. Il est frappant que, sur la question des compétences, le Café pédagogique ait comme renoncé à tout regard critique : la parole y est systématiquement donnée sans précaution ni distance aux scientifiques de l’éducation prônant la compétence sous une forme ou une autre (ainsi Bernard Rey ou Michel Dévelay : articles des 15 mai 2009 et 26 juin 2023 par exemple). Même la notion de « compétence de vie » y est mise en avant sans recul critique : un article suggère par exemple que « l’enseignement de la philosophie [soit] repensé à travers le prisme des compétences de vie 1 ». Enfin des articles récents – tandis que les alertes se sont multipliées ailleurs (cf. premier encadré) – défendent la compétence avec une verve encore accrue : un article du 2 avril 2024 reprend mot pour mot les injonctions de l’OCDE et, à la manière des pédagogues, ou à la manière des managers, s’indigne du « retard » de la France dans la prise en compte des exigences du XXIe siècle en matière d’implémentation de compétences (comportementales). « De fait, en France, les CPS [i. e. compétences psychosociales] en tant que telles n’ont pas été retenues dans les attendus nationaux, ni en 2006, ni en 2015, ni en 2018, ni en 2023, dates où ceux-ci ont été partiellement révisés. Les autorités éducatives doivent se dire que la jeunesse française n’a rien à apprendre en la matière 2. » L’OCDE ou le Conseil de l’Europe ne vilipendent pas autrement les retards des gouvernements nationaux, quand ceux-ci sont pris en défaut sur leurs engagements (voir le texte adopté par le Conseil de l’Europe le 18 décembre 2006 « sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie »).

Ainsi, certaines instances ont sans doute manqué à leur devoir de critique et de vigilance, comme le Café pédagogique qui assure ouvertement la promotion de l’approche par compétences depuis le début des années 2000 et continue depuis, sans relâche.

1 « Compétences de vie et philosophie : de la question des valeurs incarnées ? », Café pédagogique, 17 juin 2024, https://cafepedagogique.net/2024/06/17/competences-de-vie-et-philosophie-de-la-question-des-valeurs-incarnees/

2 « Apprendre à vivre ensemble : des compétences ignorées par la France », Café pédagogique, 2 avril 2024, https://cafepedagogique.net/2024/04/02/apprendre-a-vivre-ensemble-des-competences-ignorees-par-la-france/