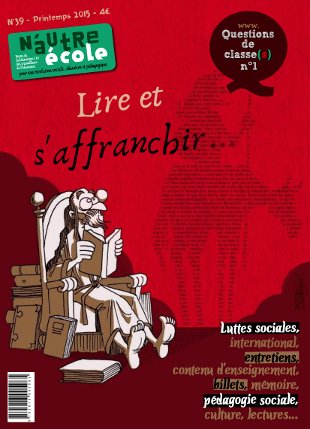

L’AFL (Association française pour la lecture) : lire l’école

L’Association française pour la lecture (AFL), créée par des psychologues et des rééducateurs afin de diffuser des outils pour les enfants en difficulté dans l’apprentissage de la lecture, est « reprise » en 1979 par Jean Foucambert et Michel Violet, des chercheurs de l’INRP [1], qui travaillent sur une nouvelle organisation de la scolarité élémentaire (cycles, BCD, etc.).

Les années qui suivent marquent la fin de la période des innovations avec la réhabilitation officielle de l’école de Jules Ferry, notamment en matière d’enseignement de la lecture.

L’AFL soutient que les difficultés rencontrées par le système scolaire pour conduire le plus grand nombre d’élèves vers un niveau de lecture compatible avec les opérations intellectuelles attendues dans l’enseignement secondaire sont le reflet de la réalité des pratiques sociales en matière de textes. On peut en effet soutenir que c’est encore dans le système scolaire qu’on lit le plus et qu’on écrit le mieux, si on veut bien comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire l’ensemble d’une classe d’âge scolarisée au collège aujourd’hui à l’ensemble d’une classe d’âge qui l’a quitté il y a dix, vingt ou trente ans lors de son entrée dans la vie « active ».

Le niveau du rapport à l’écrit dans un pays [2] ne s’évalue pas d’abord dans l’école mais en dehors d’elle, à travers les usages qui en sont faits dans le fonctionnement, attendu et effectif, des multiples aspects de la vie personnelle de chaque individu ; une marge de jeu pour l’école existe heureusement, mais elle reste insuffisante pour inverser le phénomène.

La Troisième République a confié à l’école le soin d’alphabétiser les enfants d’une société qui, pour l’essentiel, l’étaient déjà, d’assurer la généralisation de l’écrit. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Non que le niveau ait baissé. Mais les conditions d’apprentissage pour une lecture plus experte, celles que nécessite désormais un recours à la diversité des écrits en tant que composante de l’activité, celles que suppose acquises l’enseignement secondaire, sont loin d’être réunies pour la majorité des adultes.

Savoir social, savoir scolaire

Dans ces conditions, l’AFL considère que son premier objectif, « la lecturisation », est à poursuivre simultanément, et par deux voies différentes, en tant que « savoir social » et en tant que « savoir scolaire ». D’une part, faire évoluer le recours à l’écrit comme composante revendiquée de tout travail [3], dans l’entreprise, de toute activité, dans la vie associative, dans l’accès à l’information, dans les relations citoyennes, dans les loisirs, dans la formation continue, et donc mettre en œuvre une politique volontariste quant à l’exigence, dans le quotidien de toutes et tous, du recours à l’écrit intégré comme outil de pensée ; d’autre part, anticiper cette même évolution dans l’organisation et les méthodes à l’école et au collège, notamment en demandant aux BCD et aux CDI de s’investir dans une politique de lecture et de production pour les besoins internes de tout collectif (ici l’établissement) à l’écoute de son environnement et y réagissant. C’est ainsi que l’AFL a travaillé autour de l’école avec les comités d’entreprise et avec le tissu associatif des collectivités territoriales pour faire émerger dès 1985 le concept de « ville-lecture » et expérimenter celui de « classe-lecture » en tant qu’outil d’équipes impliquées dans l’évolution du rapport à l’écrit de la population.

Confiscation des langages

Lire est l’une des deux composantes (l’autre étant écrire) de tout recours au langage écrit lequel, comme tout autre langage, permet d’élaborer un rapport de second degré avec l’expérience, de mettre à distance la réalité vécue en construisant un point de vue sur elle, de la théoriser en contribuant, au-delà de l’événement, à l’examen d’une abstraction qui tente d’en percer le mystère. Ainsi, tous les langages dont l’humanité s’est dotée sont des outils spécifiques et complémentaires pour tout individu dans le fonctionnement intellectuel qu’exige son rapport au réel afin de le penser et d’agir sur lui. Aucun de ces langages ne fait double emploi avec un autre : ce qui se fait avec le langage oral n’est pas « faisable » avec le langage mathématique, ou le langage écrit, ou photographique, ou musical, ou corporel ou pictural. C’est seulement la maîtrise du plus grand nombre de ces instruments pour penser qui caractérise la « culture générale » de chaque individu.

On devine alors que le contrôle du niveau de maîtrise de ces langages a toujours été un enjeu politique majeur dans nos sociétés. Les outils pour « théoriser » ne doivent être confiés qu’à une minorité dont on s’assure par quelques privilèges qu’elle n’ira pas s’en servir pour dévoiler l’illégitimité de l’inégalité sociale. Le développement du capitalisme industriel dans la seconde moitié du xix e siècle en donne un bon exemple : Jules Ferry a assuré aux « progressistes » que son école formerait la force de travail dont ils avaient besoin et aux « conservateurs » qu’elle fermerait enfin l’ère des révolutions. Et il a réussi. D’autant plus aisément qu’en 1860, sans être passés par une école, 80 % des ouvriers parisiens savaient déjà lire et écrire. Mais comment parvenir à inculquer le maniement de rudiments indispensables sans donner accès aux langages qui les créent ? C’est tout simple : recruter des maîtres d’école qui ignorent eux-mêmes ces langages, soit dit sans manquer de respect aux « hussards noirs » dont certains ont résisté (cf. Célestin Freinet et son « Éducateur prolétarien »). Aller les chercher pour cela dans les campagnes, sortant d’écoles au départ encore souvent religieuses où l’objectif en matière d’écrit est de prononcer des mots latins et surtout pas auprès d’ouvriers s’étant mutuellement appris par l’usage en situation à surprendre entre les lignes le sens d’un texte. Ainsi s’est établie et se perpétuera la norme de l’alphabétisation…

Les fondamentaux de la ségrégation

Les rudiments sans les langages : les tables de multiplication, les quatre opérations et le calcul de quelques surfaces sans avoir jamais rencontré les principes de la numération ou les fondements de la géométrie. Qu’on songe d’ailleurs au désarroi des maîtres chargés, quatre-vingts ans plus tard, d’enseigner les « maths modernes » alors qu’on leur avait demandé jusque-là « d’apprendre à compter » ! Pour le lire et l’écrire, le fossé est de même ampleur : ce qui a été enseigné depuis un siècle et demi par l’école gratuite, laïque et obligatoire, ce n’est pas la pratique de l’écrit dans sa spécificité d’outil de la raison graphique. Sait-on que les inénarrables Instructions Officielles de 1923 prescrivent, afin de ne pas « perturber l’acquisition des mécanismes fondamentaux », de commencer seulement à aborder le travail sur le sens au cours moyen ? Ce n’est évidemment pas ce qu’on pratique dans les petites classes des lycées que fréquente, dans le même temps, la progéniture des classes supérieures !

Deux malentendus sont encore à craindre même quand on accepte de donner priorité aux langages sur les rudiments.

Le premier : supposer une hiérarchie entre eux. À la base, l’oral, réputé « naturel » ! Ensuite, le langage écrit et le langage mathématique. Puis les langages qu’on n’enseigne pas (même s’ils figurent à l’emploi du temps) tellement il importe, la main sur le cœur, de respecter le goût et l’expression « spontanés » des enfants dont certains parfois deviendront « artistes » ! Qui fixe d’ailleurs la frontière entre artiste et artisan ? L’un et l’autre, comme tout autre amateur de cinéma, de théâtre, de photos, de littérature, de musique, de peinture, d’architecture, etc. sont des pratiquants d’une lecture et d’une écriture experte du langage spécifique qu’ils utilisent afin, comme le dit Pierre Bergounioux, de faire exister [l’expérience] par deux fois : la première en tant que tel, de fait, par corps ; la deuxième, dans l’ordre second d’une représentation explicite. Aucun de ces langages n’est plus intellectuel ou plus sensible ou plus abstrait ou plus utile ou plus difficile à apprendre − dès lors qu’on ne le réduit pas, pour l’enseigner, à la fonction d’un autre.

Une société de la lecturisation

Le second malentendu : croire que les points de vue dont « l’élite » s’est arrogé l’exclusivité peuvent être repris sans risque par ceux à qui elle dénie la capacité d’exercer les langages nécessaires à leur élaboration. « Tant que les lions, dit un proverbe africain, n’auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur… » Ce qui importe, c’est que ce qui se modélise et se diffuse comme systèmes d’explication du monde tel que le voient les chasseurs soit admis comme vrai par les lions ! Tel est le principe de toute aliénation. Il faut mesurer ce que fait perdre à l’humanité l’imposition de l’idéologie d’une minorité.

Aucun langage n’est un luxe et tous requièrent une lecture et une écriture expertes. L’AFL a donc recouru à ce pléonasme pour faire comprendre que, dans les écoles primaires, l’alphabétisation a été délibérément imposée afin de rendre difficile au peuple l’usage effectif de l’écrit. D’autres voies avaient pourtant déjà montré qu’un langage ne s’apprend qu’en le pratiquant en tant qu’outil de pensée. Mais il s’agit alors d’une autre école pour qui il n’y a pas de formation intellectuelle sans une production effective à destination d’un corps social, ce qui, au passage, pose en principe éducatif que l’écolier est déjà un apprenti et que le travail doit être autre chose que ce que le capitalisme en fait. Aïe !

Il urge donc de passer, et pour tous les langages, d’une alphabétisation qui a réussi ce qu’on attendait d’elle à une lecturisation qui permettra d’invalider la division du travail entre du déclaré productif et du supposé conceptuel. Il est vrai que ce n’est pas seulement affaire d’école ! ■

Lire l’intégralité du numéro en ligne / accès réservé aux abonné(e)s et aux acheteurs du numéro

Pour en savoir plus, vous pouvez feuilleter d’autres extraits du numéro ou bien le commander et vous abonner en ligne sur le site.

ALLER PLUS LOIN...

À lire : Les Actes de lecture, revue de l’AFL dont certains numéros sont consultables en ligne.

À visiter : Le site de l’Association française pour la lecture

Questions de classe(s) - La revue

Questions de classe(s) - La revue