La méritocratie dont Michael J. Sandel dans son dernier livre met en évidence la tyrannie ( « La Tyrannie du mérite », Albin Michel, 2021) dans le contexte d’une société marchande, et dont Souleymane Bachir Diagne avec «Le Fagot de ma mémoire » (Philippe Rey, 2021) apparaît comme une intéressante figure paradigmatique. Société marchande dont Anselm Jappe propose dans sa « Société autophage » une analyse au scalpel à partir des catégories de valeur, de fétichisme, de marchandise, de travail abstrait.

Sandel pose dès son introduction la question décisive : Qui mérite quoi ?, interrogation qui nous renvoie évidemment à la question de la justice qu’il traita dans un précédent ouvrage (« Justice », Albin Michel 2016) et dont il débattit avec John Rawls l’auteur de la célèbre « Théorie de la justice ».

Question d’importance dont je ne peux manquer de signaler, comme je le faisais dans un précédent billet, qu’elle fut posée voici plus de 2000 ans par un certain Paul en ces termes : Car qui est-ce qui te distingue? Qu’as-tu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu? (Corinthiens 4,7).

D’importance car, assène d’emblée Sandel, le populisme (Trump) est une conséquence de la méritocratie mais aussi de la technocratie et de la société marchande, critique de la société marchande que nous ne trouverons pas dans les mémoires de Diagne mais qui constitue la substance même du texte de Jappe.

Sandel traite la question qu’il vient de poser en introduisant la notion « schopenhauerienne » de « ressentiment » : quelle est donc l’origine de ce ressentiment que tant d’individus des classes moyennes et laborieuses nourrissent à l’égard des élites et qui nourrit le populisme ? (p.36).

La réponse passe par les chiffres bien sûr, ces fameux 1% qui gagnent plus que l’ensemble des 50% les moins riches (p. 37) mais aussi et surtout par ce qu’il appelle le credo de l’égalité des chances, formulé de Reagan à Obama en passant par Bush et Clinton de la manière suivante : ceux qui travaillent dur et respectent les règles iront aussi loin que leurs talents les portent.

Mais alors qu’en est-il de celles et ceux qui n’ont aucun talent particulier, plus précisément de celles et ceux dont les talents ont été occultés, étouffés par leur position de dominés depuis leur venue au monde ? Circonstance, celle-ci, qui est source de ressentiment, certes, pour ceux devant lesquels les portes de l’ascenseur social (métaphore reprise par Sandel) se sont refermées mais aussi d’hubris, cette démesure où se mêlent orgueil et arrogance, chez ceux qui sont parvenus au sommet.

Situation que l’auteur commente ainsi (p. 41) : moralement on ne voit pas clairement pourquoi les individus talentueux mériteraient les récompenses surdimensionnées que les sociétés de marché accordent à ceux qui ont du succès.

Car, ajoute-t-il : est-ce que le fait d’avoir ou de ne pas avoir certains talents relève vraiment de notre ressort ? Non, bien sûr, comme le disait ce bon vieux Paul voici 2000 ans. Sans compter, poursuit l’auteur, que l’éthique méritocratique encourage des comportements moralement peu séduisants. Ce qui est le moins que l’on puisse dire de ces exemples évoqués par Sandel de riches pouvant, pour ainsi dire, acheter à des prix mirobolants l’admission de leurs rejetons dans les universités les plus prestigieuses.

De sorte que non seulement la méritocratie produit l’hubris des gagnants et le ressentiment des perdants mais elle conduit à une politique de l’humiliation de ces mêmes perdants qui, alors, sont tentés par la démagogie populiste à la Trump.

Suffirait-il cependant d’abolir les barrières de classe pour donner à chacun des chances véritablement égales de réussir selon son seul mérite individuel ?( p.50), s’interroge l’auteur. Évidemment non car comme le montra déjà en 1958 le sociologue Michael Young, créateur du néologisme méritocratie, la compétition qui en résulterait produirait nécessairement l’hubris de celles et ceux dotés de talents dont ils ne sont nullement responsables et l’humiliation des perdants nullement responsables, eux non plus de leur manque de talents. Nous verrons plus avant avec Anselm Jappe que le problème de l’inégalité sociale ne peut en aucun cas trouver de solution dans le cadre d’une société fonctionnant précisément à l’inégalité que la méritocratie justifie.

Il convient en outre de noter que de tout cela la religion n’est pas innocente (p. 56) : Dieu récompense nos comportements exemplaires par le beau temps et des récoltes abondantes, par la sécheresse et la peste il punit nos péchés et, note-t-il : la distance entre notre époque et la période biblique est-elle si grande ? En vérité notre pensée méritocratique trouve son origine dans la Bible, dans la croyance que l’univers moral associe la prospérité au mérite et la souffrance au méfait. La vision contemporaine dit-elle autre chose lorsqu’elle explique la richesse par le talent et le labeur, et la pauvreté par l’indolence ?

Ne pouvait alors manqué d’être évoquée la question du libre-arbitre qui fit tant se cabrer Augustin (p. 60) et celle de la sacralisation du travail chère à Luther et Calvin pour porter l’auteur à conclure : l’éthique protestante du travail ne produit pas seulement l’esprit du capitalisme, elle promeut aussi l’éthique de celui qui ne peut compter que sur lui-même, la responsabilité en somme de son propre destin qui sied si bien à la pensée méritocratique (p. 65).

Bref, Dieu vient en aide à ceux qui s’aident eux-mêmes ce qui ne peut manquer de produire ce que Sandel appelle la rhétorique de l’ascension : notre vision contemporaine du succès est analogue à la vision puritaine du salut : nous le méritons grâce à nos efforts et à notre ambition, il ne doit rien à la chance ou à la grâce. D’où il vient inéluctablement que : ma réussite est le signe de ma vertu. Ma richesse m’est due. (p.93). Ce qui, on le notera, contredit absolument l’adresse de Paul aux Corinthiens.

De sorte que : malgré l’augmentation sans précédent des inégalités depuis quarante ans, la culture publique nous a convaincus que nous sommes responsables de notre destin et que nous méritons ce que nous avons (p.94). Autrement dit, les choses sont ce qu’elles sont et il est non seulement vain mais passablement présomptueux de vouloir les changer.

Passons rapidement sur ce que Sandel appelle « la diplômanie », mais notons tout de même ce jugement sans appel porté sur… Obama : les conseillers économiques d’Obama (diplômés s’il en fut sortant tous de la Ivy League qui regroupe les huit plus prestigieuses universités) ont ainsi contaminé la structure de la politique américaine par leur propre folie, certes moins létale que la guerre du Vietnam (dans laquelle les prestigieux technocrates aux références étincelantes de John F. Kennedy avaient entraîné les États Unis) mais tout aussi nocive. […] Ils ont recapitalisé les banques sans les tenir comptables de leur action, ils ont discrédité les démocrates aux yeux des travailleurs, enfin ils ont pavé la route de Trump . (p.144).

Notons également (p. 147) l’usage du mot « intelligent », comme un leitmotiv, par les différents présidents à partir de 1980. Sont au pouvoir les intelligents parce qu’ils sont intelligents comme le prouvent leurs parcours dans les meilleures universités et leurs prestigieux diplômes. Vocable repris par le président français dont l’intelligence ne fait aucun doute pour lui-même. On se souvient de ce propos, cité par Sandel, d’un « proche » lors du mouvement des « Gilets jaunes » : « Nous étions probablement trop intelligents, trop subtils » (p.167).

On en arrive ainsi, au fil de ces pages foisonnantes d’informations et d’analyses, essentiellement sur la société américaine, à la question que l’on attendait : si la méritocratie est bien le problème, quelle peut être la solution ? (p.241).

Ce n’est évidemment pas en opposant le libéralisme économique à la Hayek au libéralisme de l’État-providence à la Rawls que l’on parviendra à progresser vers une société plus égalitaire car : malgré leurs différences politiques Rawls et Hayek expriment dans leur opposition au mérite comme base de la justice des engagements philosophiques communs. (p. 209).

De sorte que nous sommes peut-être sur la bonne voie lisant (p.289) : on aurait tort de penser que l’enseignement supérieur est le seul responsable des inégalités de revenus et d’estime sociale dont nous sommes les témoins. Le projet du capitalisme marchand globalisé, le tournant technocratique des politiques contemporaines et la mainmise d’une oligarchie sur les institutions démocratiques ont leur part dans cette situation.

N’est-ce pas là le moins que l’on puisse dire ? D’autant plus que l’auteur fait parler les chiffres : à la fin des années 1970, les PDG des grandes entreprises américaines gagnaient trente fois plus que l’employé moyen ; en 2014 ils gagnent trois cents fois plus.

Que propose alors Sandel pour remédier à cette situation ? Voici : […] un débat public sur ce qu’est une contribution utile au bien commun doit s’engager. Ma proposition pourrait servir de cadre à la discussion : remplacer tout ou partie des impôts sur la masse salariale par un impôt sur les transactions financières qui ne soutiennent pas l’économie réelle, sur les spéculations analogues à celles des casinos, un « impôt-péché » en somme.

Comment, alors, au terme de ces 350 pages condamnant la tyrannie méritocratique et le capitalisme marchand mondialisé, ne pas éprouver une sorte, non pas seulement de déception, mais d’affaissement incrédule face à ce simplisme moralisant et pour ainsi dire quelque peu frivole ?

Souleymane Bachir Diagne et son « Fagot » apparaissent alors comme la parfaite illustration de ce que produit et consacre à son profit la société méritocratique.

On le sait, Diagne est le théoricien, outre sa qualité de philosophe spécialiste de la logique algébrique, d’un islam « lettré, rationnel et ouvert ». C’est, dit-il, à cette tradition que je dois d’avoir été éduqué dans l’idée d’un islam à la fois rationnel et soufi, dans l’idée que la mystique n’est pas l’abandon de la raison mais fleurit au contraire à la fine pointe de celle-ci (p.16).

J’avoue d’autant plus humblement que je n’ai pas lu Mohamed Yqbal et fort insuffisamment lu Bergson cités par l’auteur, n’être pas en mesure de comprendre comment le mysticisme peut fleurir à la fine pointe de la raison. Bien au contraire la lecture de ce « Fagot », par ailleurs fort bien lié, tend à me convaincre du contraire soit que la foi exclut nécessairement toute raison.

En effet, on trouve dans ce texte des formulations qui apparaissent éminemment problématiques telle par exemple : la vérité de la religion (p.40), énoncé pléonastique et tendanciellement oxymorique pour autant que la vérité, en tant que vérité, ne peut admettre ni complément, ni qualificatif, ni déterminant de sorte que la religion est vérité ou n’est pas .

Mais laissons là cette conflictuelle cohabitation millénaire entre foi et raison qui a occupé tant de grands esprits, tant de savants tentant de déceler comment la foi, cette adhésion inconditionnelle (Augustin cité par Diagne : mon cœur est sans repos jusqu’à ce qu’il repose en Toi) à Dieu pourrait être conciliable avec la raison.

Il est vrai que l’ancien étudiant d’Althusser nous fait part du jugement de la philosophe Catherine Clément qui s’amuse parfois à me présenter comme Althussérien et soufi. Pourquoi pas s’il s’agit d’un amusement mais, me vient-il à l’esprit, ne serait-il pas temps, en cette époque dramatique pour des milliards d’êtres dans le monde, de « descendre du ciel sur la terre » ?

Revenons donc, ceci dit, au récit de cette ascension méritocratiquement exemplaire dont l’impulsion, cependant, est donnée par une famille lettrée, pourvue d’un « capital culturel » non négligeable, ce qui ne réduit en rien le « mérite » de l’étudiant mais, tout de même le tempère quelque peu car se trouvent réunis en lui le talent personnel sans doute, mais aussi une position sociale et familiale favorables et la « chance » de rencontres déterminantes dont on se demande si elles sont l’œuvre de Dieu, de la providence ou du hasard.

Autant de déterminations qui le conduisent d’un bon établissement de Dakar à un lycée prestigieux parisien, à l’ENS et jusqu’à une année académique à Harvard qui lui ouvrira les portes des université américaines réputées.

Il deviendra ainsi l’un de ces intellectuels sollicités dans le monde entier. Il sera parvenu au sommet. Par la grâce de son intelligence, de son talent, de sa volonté à toute épreuve ? Mais alors vient à l’esprit, une fois de plus, la bonne vieille adresse paulinienne : qu’as-tu qui ne t’aie été donné, etc… ?

N’est-il pas alors symbolique que la dernière branche extraite du « Fagot » soit celle-ci : Je suis debout à la fenêtre de mon salon […] au quinzième étage d’un immeuble où nous jouissons d’une vue imprenable sur le fleuve Hudson et le New Jersey sur l’autre rive […] d’où je contemple en rêvassant comme j’aime à le faire au petit matin la vue qui s’offre à moi (p.155).

Le voici donc au sommet par la grâce de la « tyrannie méritocratique », c’est-à-dire un fonctionnement social où l’ascension de quelques-uns se réalise au détriment, nécessairement au détriment, de la masse de celles et ceux qui sont demeurés à ras de terre faute de n’avoir pas eu l’opportunité de se faufiler dans le très exigu « ascenseur social », victimes de cette société marchande et méritocratique décrite par Sandel.

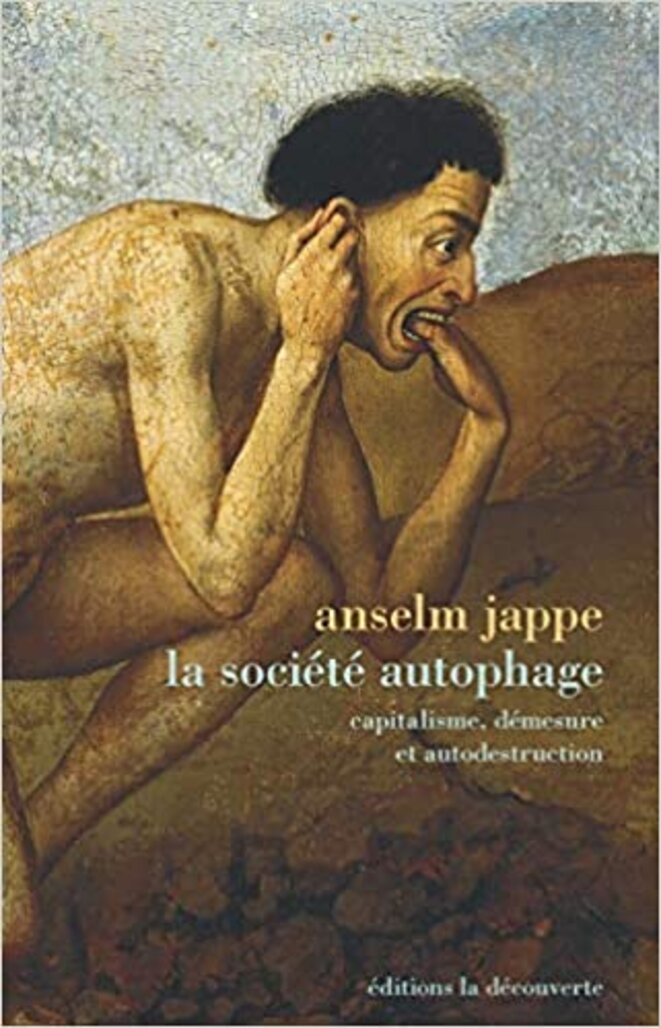

Le livre d’Anselm Jappe, « La société autophage » (La Découverte poche, 2020) est alors le bienvenu car la critique, ici, de la société marchande se radicalise par la description du rôle de la « valeur », de la « marchandise », du « travail abstrait » et de l’ «argent » dans la société capitaliste (p.15).

L’auteur prévient d’emblée qu’il n’est pas nécessaire d’avoir lu son précédent livre « Les aventures de la marchandise » dans lequel est exposé l’essentiel de la « critique de la valeur » pour aborder la « Société autophage ». Cependant, c’est avec profit, me semble-t-il que l’on lira préalablement son « Guy Debord » (La Découverte, 2020) tant il est vrai que celui-ci usant des arguments de Marx et de Lukács quant au « fétichisme de la marchandise » tentera de forger une théorie permettant de comprendre et de combattre cette forme particulière de fétichisme qui est née entre-temps et qu’il nomme, on le sait, le « spectacle ».

Ce qui nous importe par les temps que nous vivons puisque aussi bien Sandel et sa critique de la « méritocratie marchande » que Diagne et sa fulgurante ascension me semblent caractériser parfaitement, par delà les subtiles et nécessaires théorisations, ces deux objets de fétichisme, celui de la marchandise mais aussi et plus que jamais celui du spectacle tant on peut dire que nous sommes parvenus au point où la marchandise s’est plus que jamais spectacularisée et le spectacle marchandisé, ce qui se conçoit parfaitement à partir de la définition debordienne du spectacle :

La contemplation passive d’images, qui, de surcroît ont été choisies par d’autres se substitue au vécu et à la détermination des événements par l’individu lui-même.

Comment ne pas voir, en effet, que la marchandise s’est spectacularisée, mise en scène dans ces rayonnages multicolores et musicalement valorisés et par la multitude de « spots » constellant les écrans, de sorte qu’en effet, le fétichisme de la marchandise et le fétichisme du spectacle se conjuguent dans le concept d’aliénation que Debord explicite ainsi :

Par rapport à un premier stade de l’évolution historique de l’aliénation qui peut se caractériser comme une dégradation de « l’être » en « avoir », le spectacle consiste en une dégradation de « l’avoir » en « paraître ».

Cependant la spectacularisation de la marchandise et la marchandisation du spectacle conduit aujourd’hui à caractériser l’aliénation en dégradation de la vie en « avoir/paraître ». Et quand la condition préalable et simultanément son principal produit est donc la passivité et la contemplation, (p.18), quand la marchandise est exposée, contemplée, icônisée, alors, à ce point, il devient évident que le spectacle est l’héritier de la religion et l’on ne voit pas comment malgré des millénaires de controverses la religion ne serait pas l’abandon de la raison alors que le détachement de la marchandise de tout besoin humain authentique atteint finalement à un niveau pseudo-religieux…

Alors que la contemplation de la marchandise exposée, adorée, sanctifiée, est simultanément prière implorant l’accès au paradis consumériste, on ne voit pas comment la raison pourrait intervenir dans cette mystique marchande sinon pour signaler qu’elle conduit, au terme de l’imploration, à la destruction de la vie par la marchandise et le spectacle marchandisé.

Avant de quitter cette fort instructive biographie philosophique de Debord par Jappe, je ne peux éviter de relever (p.131) le jugement porté sur Mai 68 en ces termes : il faut se rappeler qu’a eu lieu alors la première grève générale sauvage…Les qualificatifs « générale » et « sauvage » me paraissent inappropriés bien qu’ils soient devenus des mantras. Pour avoir vécu cette grève de l’intérieur en occupant, trois semaines durant, l’usine dans laquelle je travaillais je peux assurer que ces mots n’énoncent pas la réalité de l’événement. Si la grève fut massive et non générale elle ne fut absolument pas « sauvage » mais bien plutôt timorée laissant à quelques « activistes » dits « gauchistes » le soin d’occuper les lieux en attendant chez soi le retour à l’ordre avec l’espoir, tout de même, de quelques compensations financières qui seraient les bienvenues pour boucler les fins de mois. Il faudrait bien, un de ces jours, revenir sur cette grève et en démythifier la « sauvagerie ».

En attendant venons-en à « La société autophage ». Tout commence par le rappel d’un mythe passablement méconnu, celui d’Érysichthon, un quidam que la déesse Démeter décida de punir pour ses très mauvaises actions et qu’elle condamna à être habité par une faim inextinguible, à tel point qu’après avoir dévoré tout ce qui lui tombait sous la dent, finit par se dévorer lui-même.

Mythe sollicité ici par Jappe comme métaphore du monde dans lequel nous vivons, société autophage qui succombant au fétichisme de la marchandise se dévore elle-même et qui produisant, en tant que marchandise, de l’inutile à foison court inéluctablement à sa perte.

Le mythe anticipe ainsi de manière extraordinaire la logique de la « valeur », de la « marchandise » et de « l’argent », autant de catégories du capitalisme (Marx) qui avec le « travail abstrait » et le « narcissisme » structurent le concept de « fétichisme de la marchandise ». On lira avec intérêt (p . 120 et suivantes) l’analyse des thèses de Christopher Lasch quant au narcissisme comme catégorie critique.

L’auteur note, en outre, que les rapports entre l’a priori de Kant, l’inconscient de Freud et le fétichisme de Marx ont rarement fait l’objet de recherches approfondies (p.26). Il se propose alors (p.30) d’opérer une unification de ces approches et de penser ensemble les concepts de « narcissisme » et de « fétichisme de la marchandise ».

Opération menée à son terme tout au long de pages denses et éclairantes qui mettent en évidence comment les catégorie de base du capitalisme ne sont ni neutres ni supra-historiques. Leurs conséquences sont désastreuses : la suprématie de l’abstrait sur le concret (donc leur inversion), le fétichisme de la marchandise, l’autonomisation des processus sociaux par rapport à a volonté humaine consciente, l’homme dominé par ses propres créations (p.272).

Cet homme dominé par la marchandise qu’il produit sans discernement et par l’avidité avec laquelle il la dévore de toutes les manières mises à sa disposition par le monde marchandisé et technologisé ne peut manquer de nous remettre en mémoire cette réflexion de David Thoreau qui, au mitan du dix neuvième siècle déjà, depuis sa cabane construite au bord du lac de Walden : l’homme est devenu l’outil de ses outils !

Et, peut-on ajouter près de deux cents ans plus tard : par le culte, l’adoration portés à la marchandise et la spectacularisation narcissique qui l’accompagne, l’homme est devenu non seulement l’outil de ses outils mais l’esclave de la marchandise produite par ces outils (Oh! ce spectacle quotidien et consternant de ces femmes, de ces hommes de tous âges et de toutes conditions, partout, des transports en commun à la rue, plongés dans la contemplation de leur « objet transitionnel » (p.127), leur jouet préféré, leur doudou, cet écran qui, en effet, fait écran…).

Nous voici, semble-t-il, bien loin des espoirs mis, au dix neuvième et vingtième siècles, sur la « classe ouvrière » en tant que moteur de la transformation sociale car, observe Anselm Jappe : le rôle historique du mouvement ouvrier a surtout consisté, au-delà de ses intentions proclamées, à promouvoir l’intégration du prolétariat.

Pour ma part, je dirais plutôt que le syndicalisme ouvrier a constitué le facteur essentiel de cette intégration car depuis ses origines libertaires il s’est structuré et développé à partir d’une contradiction constitutive énoncée clairement dans la Charte d’Amiens. Contradiction entre son objectif proclamé d’abolition du salariat et la pratique nécessaire, certes, d’amélioration des conditions de la vie quotidienne. C’est, on le sait, ce deuxième terme qui s’est développé jusqu’à effacer le premier, pour finalement faire du syndicat un « partenaire social ». Ce que Pierre Monatte dénonçait dès 1920 en ces termes : le syndicat est devenu un rouage de la société capitaliste.

Nous sommes confrontés aujourd’hui, en outre, à une crise écologique dont Jappe augure qu’elle est impossible à dépasser dans le cadre du capitalisme même en visant la décroissance ou, pire encore le « capitalisme vert » et le « développement durable ».

En effet, tant que la société marchande perdure, les gains de productivité font qu’une masse toujours croissante d’objets matériels […] représenta une masse toujours plus petite de valeur qui est l’expression du côté abstrait du travail – et c’est seulement la production de valeur qui compte dans la logique du capital. Le capitalisme est donc essentiellement, inévitablement productiviste, tourné vers la production pour la production(p.276).

Comment alors ne pas être attentif au « cri » poussé par Bruno Latour dans le texte précédant son questionnaire : A la demande de bon sens « Relançons le plus rapidement possible la production », il faut répondre par un cri : Surtout pas !

Mais alors la conséquence n’est-elle pas celle-ci formulée par Jappe en conclusion de son ouvrage :

L’abolition de l’argent et de la valeur, de la marchandise et du travail, de l’État et du marché doit avoir lieu tout de suite – ni comme programme « maximaliste »ni comme utopie mais comme la seule forme de « réalisme ».

Avec la précision suivante : Il y a différentes manières d’entendre l’ »abolition du travail ». Concevoir son abolition à travers les technologies risque de renforcer la technolâtrie ambiante. Plutôt que de simplement réduire le temps de travail ou de faire un « éloge de la paresse », il s’agit de dépasser la distinction même entre le « travail » et les autres activités. Sur ce point, les cultures non capitalistes sont riches d’enseignements.

Ne dirait-on pas que nous voici bien loin de la « Taxe Sandel » et de l’Althussérisme soufi de Diagne ?

Le blog de Nestor Romero c’est par ici !